お気軽に

お問い合わせくださいContact

脱炭素施策に役立つ資料を

お届けしますDownload

近年のAIやクラウドサービスの急速な普及により、世界的にデータセンターの電力消費量が増加しています。同時に、カーボンニュートラル社会の実現に向けて企業のCO2削減への取り組みが強く求められる中では、データセンターの脱炭素化が重要な課題となっています。本記事では、データセンターの脱炭素化における背景や課題、国内企業の先進事例について解説します。

目次

データセンターの脱炭素化が求められている

データセンターの脱炭素化が求められる背景には、カーボンニュートラルへの機運の高まりや、AIなどの普及によってデータセンターの電力需要が増していることなどがあります。以下ではデータセンターの脱炭素化にまつわる最新の動向を紹介します。

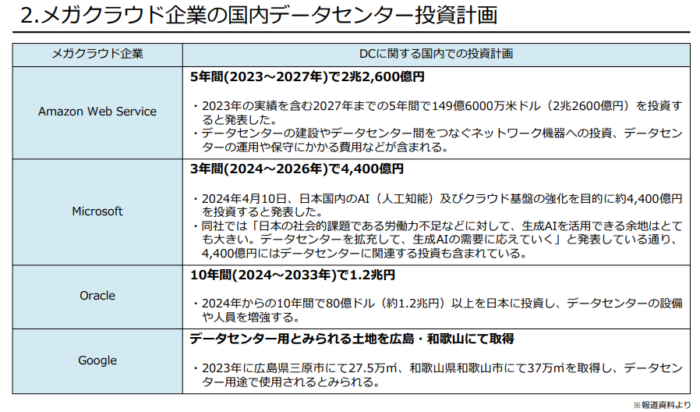

国内のデータセンターは増加傾向にある

近年、国内のデータセンターへの投資額は増加しています。クラウドサービスや生成AIの普及、DX化といったITシステムへの企業の継続的な投資がその理由として挙げられます。経済産業省がまとめた大手クラウド企業のデータセンター投資計画を見ると、毎年数千億円以上の規模になると予想されています。

出典:国内データセンター市場におけるAI需要/地方分散/再エネ電源(株式会社富士キメラ総研)p.4

データセンターが自主的に脱炭素の取り組みを進める背景には、投資家からのカーボンニュートラル対応に関する圧力に加え、自然エネルギー電力100%を推進する国際イニシアティブ「RE100」や、このイニシアティブから派生して新たに生まれた「24/7カーボンフリーエネルギー」という考え方への注目度が増していることが挙げられます。

24/7カーボンフリーエネルギーは電力の脱炭素化を推進する新たな考え方で、365日すべての時間帯で、CO2を排出しない電力の使用を世界各国の企業に推奨するものです。2021年に国連主導で創設された「24/7 Carbon Free Energy Compact」はその実現・普及に向けた国際イニシアティブで、プロジェクト創設メンバーの1社であるGoogleは、2020年からこの取り組みを開始し、世界中で運営しているデータセンターの電力を2030年までに24/7カーボンフリーエネルギーによって調達する方針を示しています。

| 【関連記事】 アワリーマッチングとは?関連する「24/7 CFE」や概要、企業対策まで解説 |

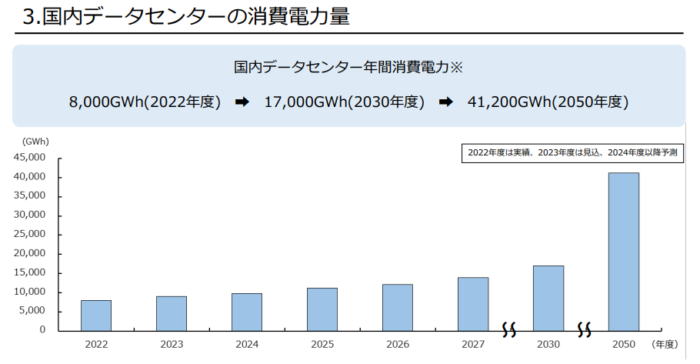

データセンターの消費電力量が増加

国内にあるデータセンターの消費電力量は、年々増加の一途をたどっています。経済産業省が策定する政策や戦略レポートにおいて、市場調査データなどを提供している株式会社富士キメラ総研のまとめによると、2022年度には8,000GWhだったものが、2050年度には41,200GWhまで増加する見込みで5倍以上にまで拡大すると予想されています。

出典:国内データセンター市場におけるAI需要/地方分散/再エネ電源(株式会社富士キメラ総研)p.5

このことからも、データセンターにおける電力確保は今後の喫緊の課題となります。政府が掲げる2050年カーボンニュートラル宣言の達成に加え、電力不足を解消するためにも、データセンター事業者は再生可能エネルギー電力への積極的な投資と利活用が求められます。カーボンニュートラルへの取り組みを加速させることが、今後のIT業界の主要な潮流となるでしょう。

政府は2040年までのカーボンニュートラル実現を掲げている

政府は、半導体・情報通信産業において2040年のカーボンニュートラル実現を目指しています。その中での主な取り組みは、以下の3つです。

1.次世代パワー半導体

従来のSiに加え、GaNやSiC※といった次世代パワー半導体の研究開発

2.グリーンデータセンター

光エレクトロニクス技術など技術開発等を通じて、データセンターを省エネ化

3.エッジコンピューティング

センサーなどエッジ側のデータ処理技術を開発、情報通信インフラを省エネ化

出典:半導体・情報通信産業(経済産業省)

※Si:シリコン、GaN:窒化ガリウム、SiC:炭化ケイ素

また、データセンターの国内誘致や地方に新たな拠点を設けることなども計画されています。国民生活へのメリットとしては、データセンターの国内立地によって充分な水準のデータ通信速度を確保しつつ、遠隔・非対面・非接触のサービスがさまざまな分野で実現可能になる点を挙げています。

データセンターの脱炭素化における課題

政府は近年、国内でのデータセンター誘致や新設を積極的に進めています。その理由は、国外にデータセンターを置く場合の安全上の問題や、国外からのデータ転送は国内に比べて時間がかかる点などが指摘されています。

一方で、データセンターの脱炭素化においてはいくつかの課題もあります。以下では主な3つの課題について解説します。

データセンターが都市部へ集中する傾向がある

国内のデータセンター設置割合は関東圏で60%を超えており、都市部への集中が顕著な状況です。これを受けて政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」では、データセンターの取り組みの一つとして分散立地が促進されています。

データセンターが都市部に集中すると、都市部で災害発生が発生した場合に全国のインターネット接続が影響を受ける恐れがあります。長時間の停電やネットワークの断線によってデータ転送に影響が生じるリスクを考えると、都市部以外の地域にもバックアップとしてデータセンターを備えておくことが重要です。

政府は、北海道や九州といったエリアで関西・関東などの都市部に代替する第3・第4の中核拠点の整備を促進しています。ただし、電力需要家のニーズは依然として都市部に多く、政府の計画とは乖離があるのが課題となっています。

データセンターの機器を置き換えるコストが発生

データセンターの機器から発生する熱は環境負荷が高いだけでなく、冷却装置の設置に伴う電力消費の増加といった問題が指摘されています。サーバーから出る熱を冷却する方法は主に2つで、従来の空冷方式(空気でサーバーを冷却する)と液冷方式(液体の高い熱伝導率を利用して液体の高い熱伝導率を利用して冷却する)があります。

近年は液冷方式への対応が進んでいますが、空冷方式のサーバーをそのまま液冷方式にすることはできず、機器やケーブルなどを対応可能なものへと交換する必要があります。その交換コストや運用保守にかかるコストは現時点で未知数であり、CO2削減のためのデータセンター事業者の投資額が多くなる可能性もあります。

再生可能エネルギー調達に壁がある

データセンターの電力需要が増加する中で、同時にカーボンニュートラルも達成するためには、再生可能エネルギー電力の活用が欠かせません。しかし、クリーンな電力の調達に適した土地の確保やサプライチェーン構築においては未だ課題が残ります。

Googleでは、米ネバダ州で最大の電力会社の一つであるNVエナジーと提携し、安定的なクリーンエネルギー供給を実現しています。またAmazonは、2025年までに事業運営に必要な電力をすべて再生可能エネルギーでまかなう目標を達成するため、電力会社との提携を積極的に進めて持続可能な電力供給体制の構築を行っています。

再生可能エネルギー発電は天候によって発電量が左右される場合も多く、昼夜を問わず電力が必要なデータセンターにとっては、電力を蓄える装置も不可欠です。近年では蓄電池をデータセンターに併設して、急な停電時や電力価格の高騰時に備える事業者も増加しており、今後もデータセンターにおける蓄電池の利活用に注目が集まります。

データセンター脱炭素化の先進事例

京セラコミュニケーションシステム株式会社

京セラコミュニケーションシステム株式会社は、北海道石狩市にて2024年10月から、再生可能エネルギー100%で運営するデータセンターの稼働を開始しました。石狩湾に位置する洋上風力発電所の電力と、データセンターの近隣に新設した自社の太陽光発電所の電力を組み合わせて利用しています。これにより、国内のデータセンターで初となる常時再生可能エネルギー100%稼働(24/7カーボンフリーエネルギー)を実現しています。

株式会社NTTファシリティーズ

株式会社NTTファシリティーズは、高性能・高発熱なサーバーを効率的に冷却する仕組みとして、従来の空冷方式(空気でサーバーを冷却する)から液冷方式(冷却液をサーバーに直接送り込んで冷却する)への転換を模索しています。

2024年5月には全面的に液冷方式のサーバーを採用し、消費電力を大幅に削減してカーボンニュートラルへ貢献する、次世代型データセンタープロジェクトを開始すると発表しました。海外では普及が進んでいる液冷方式サーバーですが、データセンター全体を液冷方式にする事例は日本にまだないため、2030年頃までの実現を視野に入れて取り組みを進めています。

富士通株式会社

富士通株式会社は、クラウドサービス「FJcloud」の稼働に必要な電力について、2022年度から100%再生可能エネルギーを適用することで脱炭素化を実施しています。グループ全体では、再生可能エネルギー使用率を2025年に50%以上まで拡大することを目標に設定しました。2023年度の段階では、グリーン電力の購入や太陽光パネルの発電などによって再生可能エネルギー使用率は42.7%にまで拡大し、今後も電力のグリーン化を加速させる予定です。

まとめ

データセンターの脱炭素化は、環境負荷の低減と企業の持続可能性を両立する鍵として今後ますます重要性が高まります。再生可能エネルギーの活用やエネルギー効率の高い設備への投資など、すでに国内では各データセンター事業者の取り組みが進んでいます。今回の記事をもとに、クリーン電力を活用したIT戦略推進の第一歩を踏み出しましょう。