お気軽に

お問い合わせくださいContact

脱炭素施策に役立つ資料を

お届けしますDownload

近年、食品業界でも脱炭素化の取り組みが加速しています。多くの食品メーカーや流通業者が、食品の生産・加工・流通・販売に至るまでの過程で排出される温室効果ガスの削減や、再生可能エネルギーの活用、食品廃棄物の削減、環境負荷の低い包装資材の採用などに取り組み、持続可能な社会の実現を目指しています。本記事では、食品業界の脱炭素化に向けた最新の動向を解説するとともに、国内企業の先進的な取り組み事例を紹介します。

目次

食品業界の脱炭素はなぜ必要?

日本政府は2020年10月、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル宣言」を発表しました。この高い目標を達成するためには、特定業界に限らずあらゆる産業で脱炭素に向けた動きを実行する必要があります。以下では、食品業界の温室効果ガス排出量や食品ロスの現状についてまとめます。

食品業界の温室効果ガス排出量

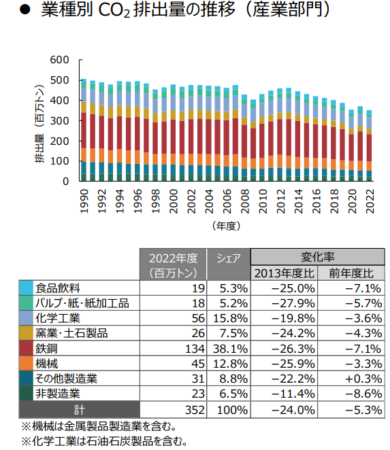

環境省の2022年度の調査によると、食品飲料製造業からの温室効果ガス排出量は、およそ1,900万トンでした。これは産業部門のエネルギー排出量のうち、約5%を占める数値です。前年比では-7%という結果でありますが、まだまだ削減の余地がある状況となっています。

出典:2022年度の温室効果ガス排出・吸収量(詳細)(環境省)

食品業界でも、他の業界の企業と同様、省エネの実施や再エネの活用、カーボンオフセットの活用などによるCO2排出量削減は有効であり、

・機器の更新やオペレーションの改善による、省エネとエネルギー効率の向上

・再生可能エネルギーの導入

・環境証書の導入や電力プランの切り替えによる、カーボンオフセットの活用

といった手法を各社が取り入れ、取り組みを進めています。

加えて、次の章では、特に「食品」を扱うことで生じる特徴的な問題をご説明します。

| 【関連記事】 カーボンニュートラルとは?企業がやるべきこと・注意点を網羅的に解説 |

食品業界の脱炭素を妨げる食品ロス

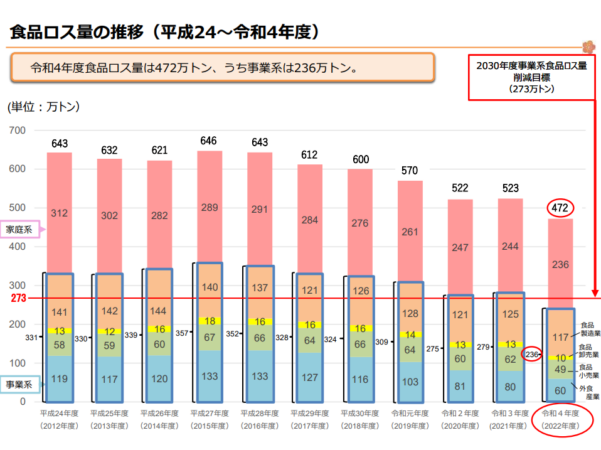

食品業界で脱炭素のネックとなっているのは、食品ロスの問題です。農林水産業の調査によると、2022年度の食品ロス量は472万トン(前年度比-51万トン)でした。このうち、食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は236万トン(前年度比-43万トン)、家庭から発生する食品ロス量は、236万トン(前年度比-8万トン)でした。約半数が事業者由来である一方、もう半数は家庭からの排出となっています。

食品ロスが発生すると、食品の製造や流通の過程で排出された温室効果ガスが無駄になってしまうだけでなく、食品廃棄時にも余分な温室効果ガスが排出されてしまいます。食品ロスについては、2030年度までに2000年度比で半減させる(547万トン→273万トン)という事業系食品ロス削減目標を達成しましたが、事業系・家庭系食品ロス量をあわせると依然として一人あたり年間38kgのロスが発生しており、まだまだ削減が必要だと言えます。事業者のみならず、一般消費者への協力を呼びかけながら温室効果ガスの削減を進める必要がある、という点が食品業界の特徴の一つといえるでしょう。

出典:食品ロス量の推移(平成24~令和4年度)(農林水産省)

フードサプライチェーンと脱炭素

フードサプライチェーンとは、農林水産物の生産・食品加工・流通・販売によって消費者に食品が届き、最終的に廃棄されるまでの一連の流れです。世界の食糧システムからの温室効果ガス排出量は、全体の21〜37%を占めると言われています。食料・農林水産業において脱炭素化を実現するには、フードサプライチェーンに関わる事業者が連携し、気候関連リスクを自分ごととして捉えたうえで課題解決に取り組むことが不可欠です。

農林水産省では、2024年8月に加工食品共通のCFP(カーボンフットプリント:製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体の温室効果ガス排出量をCO2に換算したもの)算定ガイド案を公表しました。今後もフードサプライチェーン全体における脱炭素化の取り組みを後押しし、温室効果ガス排出量の見える化を進めるための検討を重ねるとしています。

| 【関連記事】 カーボンフットプリント(CFP)とは│意味や算定の流れ、取り組み事例も解説 |

食品業界の脱炭素に関連した国内の動き

食品業界の脱炭素を推進するため、日本政府は複数の取り組みを実施しています。以下では3つの取り組みについて紹介します。

環境省が推進する、脱炭素に向けた国民運動:通称「デコ活」

環境省が2022年10月から開始した「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)」では、以下4つの観点から2030年温室効果ガス削減目標を達成する暮らし方を提案しています。

デ:電気も省エネ 断熱住宅

コ:こだわる楽しさ エコグッズ

カ:感謝の心 食べ残しゼロ

ツ:つながるオフィス テレワーク

その背景には、2030年温室効果ガス削減目標に向けて、家庭で66%、運輸35%、非エネルギー起源(CO2・メタン・一酸化二窒素)14%、業務51%削減など、暮らしの分野でも大幅な削減が求められることが挙げられます。一方で、脱炭素に向けた行動を起こしている人は国民の33%に留まるという調査結果があり、国民へ具体的な暮らし方の提案をし、行動変容・ライフスタイル転換を後押しするための国民運動を掲げました。中でも「カ:感謝の心 食べ残しゼロ」では、食品を必要な分だけ購入して使い切ることや地産地消を推進するなど、食品業界の大きなCO2排出源であるフードロス削減のための呼びかけをしています。

農林水産省による「みどりの食料システム戦略」

農林水産省は、農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定しました。この戦略は2022年7月1日に施行された、みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進などに関する法律)に基づいています。この戦略では、以下4つの取り組みを推進する予定で、農林水産業の雇用増大や地域所得の向上、国民の豊かな食生活の実現などを目指しています。

| 【調達】 | 資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減の推進 | ・持続可能な資材やエネルギーの調達 ・地域・未利用資源の一層の活用に向けた取り組み ・資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・技術開発 |

| 【生産】 | イノベーションなどによる持続的生産体制の構築 | ・高い生産性と両立する持続的生産体系への転換 ・機械の電化・水素化など、資材のグリーン化 ・地球にやさしいスーパー品種などの開発・普及 など |

| 【加工・流通】 | ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立 | ・持続可能な輸入食料・輸入原材料への切り替えや環境活動の促進 ・データ・AIの活用などによる加工・流通の合理化・適正化 など |

| 【消費】 | 環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進 | ・食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大 ・消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進 ・栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進 など |

また「みどりの食料システム戦略」の中では、企業の環境に配慮した経営の取り組みを推進し、情報開示を促す仕組みを支援しています。農林水産省はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に基づく手引書「食料・農林水産業の気候関連リスク・機会に関する情報開示(入門編)」を2021年に公表し、その後「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会」における議論を踏まえて手引書(実践編)を翌年まとめました。大企業・中小企業などの規模に応じて情報開示の流れを提示し、開示項目を明確化した内容となっています。

農産物の環境負荷低減の取り組みの「⾒える化」

農林⽔産省では「みどりの⾷料システム戦略」に基づき、環境負荷低減の取り組みを見える化するために「みえるらべる」の導入を推進しています。 ガイドラインに基づいて、温室効果ガス削減への貢献や生物多様性の保全の取り組み状況を等級ラベルでわかりやすく表示するというもので、生産者の環境負荷低減の努力が消費者に伝わることや、農産物を選択できる環境を整えることを目的としています。持続可能な食料システムの構築と、食料システム全体での環境負荷低減の取り組みや国民の理解醸成に向け、政府は今後も「みえるらべる」の普及を推進します。

食品業界の脱炭素実践事例

食品業界ではすでに多くの企業が脱炭素の取り組みを本格化させています。中でも先進的な例として、キユーピー株式会社、株式会社ヤオコーの事例に加え、エネルギー分野での脱炭素実践事例として自然電力株式会社が脱炭素支援を行っている株式会社ピエトロ、株式会社ブルボンの事例もご紹介します。

キユーピー株式会社

キユーピー株式会社では、惣菜を製造する工場において、製造工程ごとに生産重量が適正であったか計量・確認するシステムを導入しました。データ化による現状把握・要因分析・対策を繰り返すことで、食品ロスを最小限にする取り組みを実施しています。

またマヨネーズなどの調味料の製法や容器包装の改良による賞味期間延長と、賞味期限の「年月表示」切り替えを通して、食品ロス削減にも取り組んでいます。現在は関東地区の一部販売店と連携し、売れ残りで廃棄される商品の削減にも挑戦。各店舗の販売傾向を見直し、商品納入の最適化を図った結果、返品ゼロを実現しました。今後はこのノウハウの横展開を目指しています。

株式会社ヤオコー

株式会社ヤオコーは、パイナップルのカットフルーツ商品を作る過程で出る端材を有効活用しドライフルーツとして商品化したり、精肉では一部の鶏肉でノントレー化を実施しました。ノントレー化では産地で鶏肉をパックすることで鮮度を維持でき、賞味期限延長が叶って食品ロス削減に繋がっています。

また、サプライチェーン全体の取り組みとして、鮮度管理基準を「3分の1ルールから2分の1ルール」へ見直しました。従来は、製造日から賞味期限までの期間を「納品期限・販売期限・賞味期限」で3等分していたため、賞味期限が6ヶ月の商品では納品期限である「製造から2ヶ月」を過ぎた商品は廃棄処分されていました。ヤオコーでは納品期限を1ヶ月伸ばし、「製造から3カ月」まで納品期限を設けることで、まだ賞味期限まで期間がある商品を一つでも多く販売できるようにし、フードロス削減に貢献しています。

株式会社ピエトロ

株式会社ピエトロは、2025年までに自社施設の使用電力の再生可能エネルギー化100%を目指し、本社ビルや製造工場への太陽光パネル設置などの取り組みを行ってきました。2023年11月には、郊外型店舗2店に自然電力が仲介・調達を行い非化石証書を導入しました。これにより、同社の郊外型店舗4店すべてに再生可能エネルギー電力が導入され、脱炭素経営の実現に向けた歩みを積極的に進めています。

株式会社ブルボン

株式会社ブルボンは、自然電力とサミットエナジー株式会社の3社間で、太陽光発電由来の再生可能エネルギー電力を供給するオフサイトPPAモデルによるコーポレートPPAを締

結しました。2024年4月1日よりブルボンの各工場へ電力供給を開始しています。ブルボンはサステナビリティの一環としてCO2排出量の削減を推進しています。今回のコーポレートPPA締結により、年間約3,500トンのCO2排出量削減に貢献する見込みです。

まとめ

食品業界の脱炭素化は、環境問題への対応だけでなく、企業の競争力を高める重要な課題としても注目されています。すでに国内企業も再生可能エネルギーの活用や食品廃棄の削減に乗り出しており、日本政府もサプライチェーン全体でCO2排出量を見直す動きを推進しています。

今後、食品業界の脱炭素化はますます加速すると予想されます。環境対策を経営戦略の一環として取り入れ、持続可能な成長につなげるためにも、食品関連企業は最新の動向を注視しながら自社に適した脱炭素施策を推進することが求められます。