お気軽に

お問い合わせくださいContact

脱炭素施策に役立つ資料を

お届けしますDownload

GFANZ(グラスゴー金融アライアンス)は、気候変動に立ち向かうために設立された世界最大の金融機関の連合体です。気候変動対策がグローバルな課題として注目される中で、GFANZは金融業界が持続可能な未来の実現のために果たす役割を強調しています。

「サステナブルな金融」を目指す動きは、投資家や企業にとって避けては通れない道です。本記事ではGFANZの概要や目的を解説するとともに、日本国内の金融機関がどのようにGFANZの取り組みに参加しているのか、具体的な事例もわかりやすく紹介します。

目次

GFANZとは

GFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)は、ネットゼロへの移行を目的に設立された銀行・保険・アセットオーナー・運用機関などのイニシアティブです。ネットゼロを掲げる金融機関の世界最大の連合体であり、2021年11月、イギリス・グラスゴーで開催されたCOP26において正式に発足しました。

世界45カ国の500社を超える金融機関が加盟しており、資産規模は約130兆USドルに上ります。2023年6月には、GFANZ初の国別支部として日本支部が活動を開始しました。

GFANZの目的

GFANZの目的は、2050年ネットゼロを達成することです。国連気候変動枠組条約(UNFCCC)が展開する「Race to Zero」の基準に従ってネットゼロを進めています。UNFCCCとは、1992年5月に採択され、1994年3月に発効した温室効果ガス削減の濃度の安定化を究極的な目的とした国際的な枠組みで、198カ国・機関が締約国として名を連ねています。この条約に基づいて、1995年から毎年、気候変動枠組条約締約国会議(COP)が開催されています。

UNFCCCが掲げる「Race to Zero」の基準は次の通りです。

①2050年までに、スコープ3を含む全排出量のネットゼロを達成するため、科学的根拠に基づくガイドラインを活用する

②今後10年間で排出量を50%前後削減する2030年の中間目標(2030 interim target)を設定する

③ネットゼロに向けた移行戦略を策定し、公表する

④目標達成に向けた進捗を透明性のある形で毎年開示する

⑤オフセットを活用する場合は、厳格な規制を適用する

出典:GFANZの概要 p.1(環境省)

GFANZの活動内容

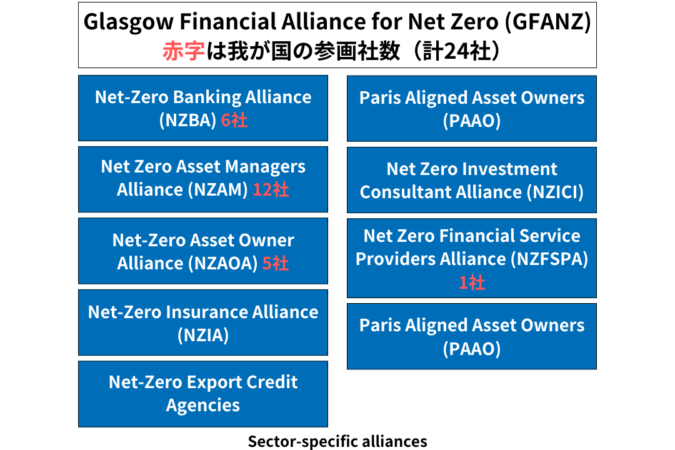

GFANZは9つの金融イニシアティブから構成されており、2023年12月時点で、日本企業からは24社が参画しています。世界各国の銀行、保険、アセットオーナー、運用機関などを含む金融業界で、横断的にネットゼロ移行計画の策定や実施支援、新興国への脱炭素資金供給の促進、 政策提言等の領域で活動しています。

出典:ネットゼロ経済への移行に向けたGFANZの取組みをもとに弊社作成

【GFANZの主な活動内容】

・ネットゼロにコミットする金融機関数をさらに拡大する

・揺るぎない目標や移行計画を立てることを奨励

・アライアンス同士の橋渡しをしてベストプラクティスを促進し、作業の重複等を回避

・各アライアンスと協力し、重要な問題や多業態に影響する問題にかかるテクニカルな検討をサポート

・各業態や個別金融機関の有益な取り組みを広く紹介

・政策当局と民間金融セクターの集まりの場を持ち、 互いの協力の余地を検討

出典:ネットゼロ経済への移行に向けたGFANZの取組み

一方で、ゴールドマン・サックス・グループやシティグループに続き、2025年1月にはJPモルガン・チェースがNZBAからの脱退を表明しました。アメリカ政府内では、NZBAに加盟する金融機関が石油・ガス企業への融資を縮小するのではという警戒感もあります。また2025年1月からはトランプ政権の発足に伴い政策に変化が訪れると見られ、世界の金融機関は現在、政治への配慮と気候変動対策のバランスについて難しい判断を迫られています。

GFANZが公開した5つのレポート

GFANZは2022年6月、金融機関のネットゼロ移行計画に関する提言とガイダンスをはじめとする、5つのレポートを公表しました。このレポートは、金融機関がネットゼロ戦略を開発・実行する際、任意に利用することを想定して作成されています。以下ではそれぞれのレポート内容について解説します。

1. 金融機関のネットゼロへのトランジションファイナンスに関する提言及びガイダンス

出典:ESG金融ハイレベル・パネル 第7回 議事次第・資料(環境省)をもとに弊社作成

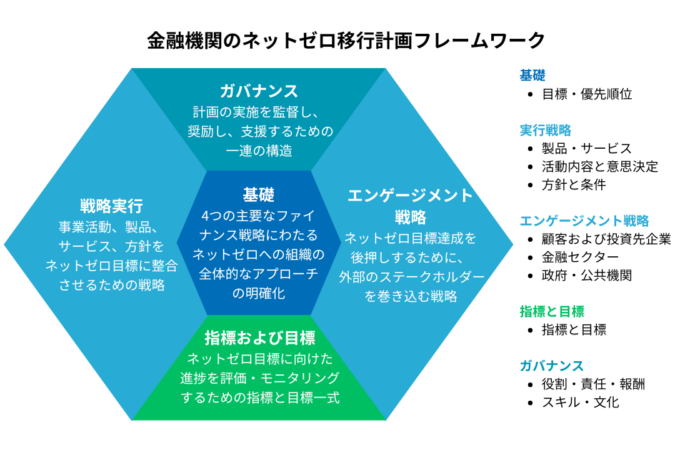

GFANZは、金融機関のネットゼロ移行計画のフレームワークについて、5つのテーマ(基礎/実装戦略/エンゲージメント戦略/指標・ 目標/ガバナンス)と10個のコンポーネントを提案しています。

例えば「基礎」では、測定可能な目標やマイルストーンを用い、2050年までにネットゼロを達成するための組織目標を定義する重要性を示唆しました。また「実行戦略」では、事業活動や組織の方針、金融機関が扱う製品・サービスをネットゼロ目標に整合したものにするための枠組みを示しています。

企業が脱炭素経営を実現する際は、新技術の導入や設備投資などコスト面の負担が増えます。これを金融機関が資金供給によって支援するトランジションファイナンスを推進し、脱炭素の活動を後押しする際に必要な考え方がまとめられています。

| 【関連記事】 トランジションファイナンスとは|企業の脱炭素化を支援する新しい金融手法を解説 |

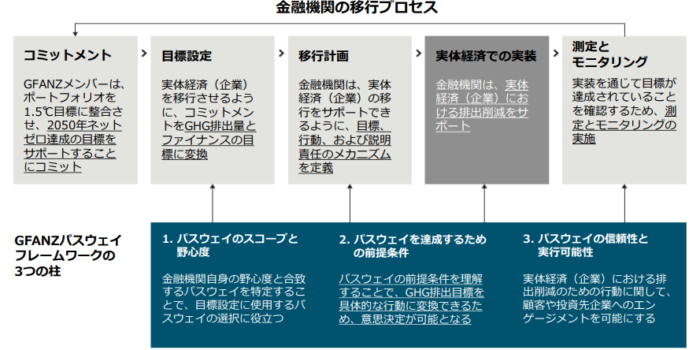

2. 金融機関向けセクター別パスウェイの使用に関するガイダンス

金融機関向けセクター別パスウェイの使用に関するガイダンスでは、金融機関がネットゼロ達成に向けて活動するうえで役立つ具体的なプロセスを例示しています。融資先企業が脱炭素経営に近づけるよう、目標設定やネットゼロ移行計画の立案を促すこと、温室効果ガス排出量の削減行動と定期的なモニタリングを実施することの重要性を示しています。

3. 実体経済の移行計画に対する金融機関の期待に関するレポート

これまでネットゼロに関する指標は、TCFD・CDP・SBTIなど世界中のさまざまな機関によって示されてきました。複数のイニシアティブや機関が提唱する既存のフレームワークについて、GFANZではネットゼロ移行計画の策定に資するものを整理して提供しています。そのうえで、企業のネットゼロ移行計画の策定・実行が加速するよう、金融機関がとるべきアクションを明確にしました。

4. ポートフォリオ・アライメント測定に関するコンセプトノート2022

ポートフォリオ・アライメントとは、企業がネットゼロに整合しているかどうかを数値で評価することを指します。ネットゼロに整合した排出削減目標を掲げる融資先企業の割合や、ネットゼロ目標への整合度合いによって融資先企業を分類する手法などが紹介されています。

5. 多排出資産のフェーズアウトに関するレポート

多排出資産とは、企業内にある設備・施設などで温室効果ガスを多く排出するものを意味します。これらの設備を持つ企業に対し、金融機関が融資を行いながら設備のフェーズアウト(段階的な廃止)を支援する方法について示しています。

これにより、温室効果ガスを多く排出しているためにトランジションファイナンスを受けられない(金融機関の融資から疎外されてしまう)企業を減らしながら、企業が信頼性の高いネットゼロ移行計画を立て、実践するための支援を金融機関に求めています。

国内金融機関の取り組み事例

GFANZに参画している日本の金融機関では、どのような取り組みが実施されているのでしょうか。以下では参画金融機関の中から3社をピックアップし、具体的な方針や実践内容を紹介します。

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、GFANZを構成する9つの金融イニシアティブの一つである「Net Zero Banking Alliance(NZBA)」に加盟しています。同社は2021年5月に「MUFGカーボンニュートラル宣言」を公表し、これまでさまざまな環境・社会課題の解決に向けた活動を行ってきました。

今後は主に以下3つの取り組みを加速させ、GFANZガイダンスのフレームワークを用いて取り組みを整理し公表する予定としています。

①リスク管理:投資先企業のネットゼロ移行状況を確認する枠組みに加え、リスクの定量化・管理モデルへの組み込みを検討

②エンゲージメント:ビジネス・リスクを統合的に管理する仕組みの強化やエスカレーション方針などの組み込みを検討

③人材育成:各階層で能力・スキル開発を強化。ネットゼロに向けたカルチャー醸成を加速

第一生命保険株式会社

第一生命保健株式会社は、GFANZの9つの金融イニシアティブのうち「Net-Zero Asset Owner Alliance(NZAOA)」に加盟し活動しています。NZAOAの目標設定プロトコルに基づいて、5年ごとの中間削減目標を策定し進捗をモニタリングするとともに、目標設定対象アセットの拡大にも取り組んでいます。

融資先企業のネットゼロへの取組みを後押ししながら、上場株式・公募社債・不動産ポートフォリオにおける温室効果ガス排出量を2025年までに25%削減(2020年比)するという目標に向けて、気候変動問題の解決に資する投融資の拡大を通じて低炭素社会への移行・環境イノベーション創出を推進しています。

株式会社みずほフィナンシャルグループ

株式会社みずほフィナンシャルグループは、GFANZの7つの金融イニシアティブのうち「Net Zero Banking Alliance(NZBA)」に加盟する金融機関の一つです。同社は2024年10月、バリューチェーン内の重要な排出源をカバーするために新たに「ガス液化」「石油精製」を温室効果ガス排出削減目標に加えました。

NZBAのガイドラインに従って目標の見直しを行ったことで、バリューチェーン内の重要な排出源をほぼすべてカバーすることになり、同社が掲げる「ネットゼロ移行計画」の3つの柱「実体経済の移行促進への貢献」「ビジネス機会の獲得」「リスクの適切な把握と管理」をさらに推進していくとしています。

まとめ

GFANZは、金融業界の気候変動への取り組みを加速させるために設立された世界最大の金融機関の連合体であり、ネットゼロの達成を目的に掲げています。GFANZは金融業界がサステナブルな未来に向けてリーダーシップを発揮するためのプラットフォームを提供しており、融資を受ける側である企業にとっても注目すべき取り組みです。

一方で、世界情勢の変化により天然ガス価格が高騰し石炭回帰の動きもある中で、GFANZが準拠する「Race to Zero」基準によって新規石油事業への融資が打ち切られる事例も発生しました。これに対し、一部の金融機関からは厳しすぎるとして反発も生じています。

GFANZはまだまだ拡大と変化を続けるイニシアティブであり、今後はトランジションファイナンスに対してどの程度実効的な指標やアクションを促せるかが重要なポイントとなります。環境に配慮した投資や事業運営が求められる今、GFANZの活動を理解することは、ビジネス戦略を見直す上でも重要なヒントとなるでしょう。ぜひ今回の記事の内容を脱炭素経営に向けた対応や投融資を受ける際の前提知識としてお役立てください。