お気軽に

お問い合わせくださいContact

脱炭素施策に役立つ資料を

お届けしますDownload

自然電力では、10月15日、10月20日にウェビナー『アジア拠点・工場における脱炭素化を推進!〜エネルギーポートフォリオ策定ノウハウ~』を開催。脱炭素化がグローバルな経営課題となる中、ウェビナーでは海外拠点のScope2削減の鍵となるI-RECなどの「海外環境証書」に焦点を当て、その具体的な活用方法と、日系企業が多く進出するアジア各国の最新動向を徹底解説しました。

本記事では、ウェビナーの一部を抜粋したレポートをお届けします。

【この記事のポイント!】

海外拠点の脱炭素化を推進するには、各国で異なる規制や供給状況を理解し、コストと調達の安定性の視点から最適な調達手段を組み合わせた「エネルギーポートフォリオ」の策定が不可欠です。現状の分析を行い、再エネメニューやPPA導入時のコストを試算、さらにI-RECなどの環境証書を戦略的に併用し、競争力強化につなげることが重要です。

ウェビナーで使用した講演資料のダウンロードはこちら

目次

脱炭素化を取り巻く環境

なぜ今、世界では企業の脱炭素化が急務なのでしょうか。背景には3つの大きな環境変化があります。

サプライチェーンにおける脱炭素化の要請

Apple、Microsoft、Googleなどのグローバル企業は、自社で使用する電力を再生可能エネルギー100%で賄うなど、脱炭素化の動きを加速しています。さらに、サプライヤーに対しても2030年までに製品製造時の電力の再エネ化を要請しており、こういった要請に対応しないサプライヤーは、今後取引の対象から除外されたり、契約を打ち切られたりする可能性があるのです。最近ではソニーグループも同様の働きかけを開始し、脱炭素化は取引を行う上で前提条件になりつつあります。

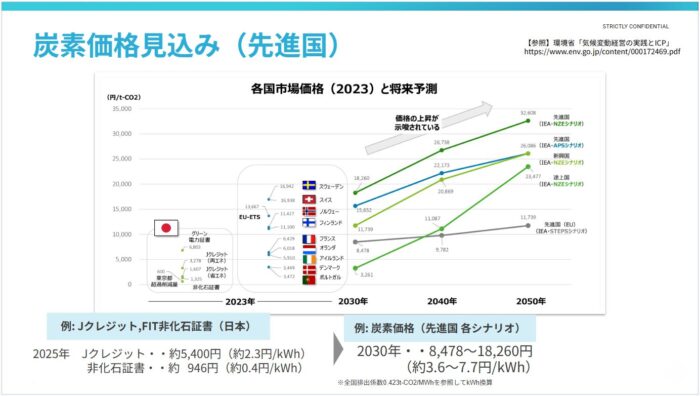

炭素価格(カーボンプライシング)の高騰

欧州などでは炭素価格はすでに高い水準になっていますが、世界的にも上昇傾向にあります。IEA(国際エネルギー機関)の予測では、2030年までに先進国の炭素価格は1トンあたり8,478円から18,260円(約3.6〜7.7円/kWh)に達する可能性が示されています。現在は比較的安価な日本やアジア諸国も、将来的なコスト増は避けられず、早期の対策がコスト削減に直結するといえます。

国際ルールの厳格化(GHGプロトコル改訂)

企業のGHG排出量算定の国際基準である「GHGプロトコル」のScope2ガイダンスが改訂の方向で進んでいます。まだ改定途中のため詳細については今後議論されていきますが、新しい案では、電力消費と再エネ発電の時間を合わせる「アワリーマッチング」や 、同じ送電網(エリア)からの調達を求める「供給可能性」といった、より厳格な基準が導入される可能性が示唆されています。

GHGプロトコルの改定に限らず、来年度からは日本国内においてGX-ETS(排出量取引制度)が本格稼働します。

国内外の多様な動きを見極めながら再エネ調達を進めねばならず、企業は「いかに再生可能エネルギーを調達していくか」が、より一層強く求められる状況となります。

| 【関連記事】 |

海外での再エネ調達手段について

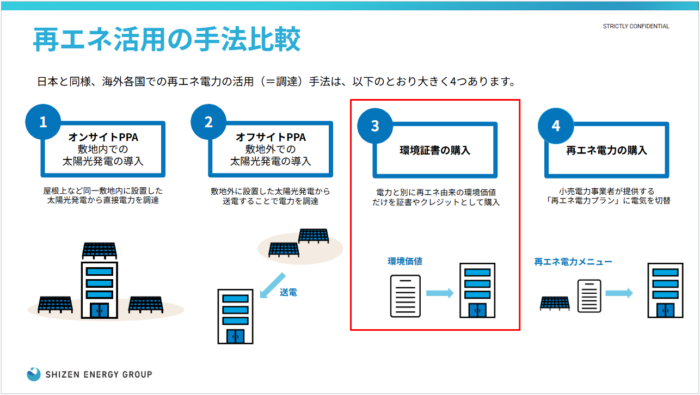

アジア拠点でScope2を削減するための再エネ調達手段は、大きく分けて以下の4つです。

1. オンサイトPPA:自社の屋根上などに太陽光発電を設置する

2. オフサイトPPA:敷地外の発電所から電力を調達する(フィジカル/バーチャルPPA)

3. 環境証書の購入:電力とは別に、再エネ由来の「環境価値」だけを証書として購入する

4. 再エネ電力メニュー:国営電力会社などが提供する再エネメニュープランを契約する

アジアの多くの国では電力市場の自由化されていない、またはルールが複雑なため実質国営電力の独占が続いているケースが多く、「4. 再エネ電力メニュー」の選択肢は非常に限定的です。そこで、多くの企業が脱炭素化の第一歩としてまず取り組むのが「3. 環境証書の購入」です。

アジアで活用される主な環境証書

主要な環境証書は、RE100やCDP、SBTといった国際イニシアチブへの報告に利用可能なため、汎用性の高い手段です。特にI-RECは、アジア、中南米、アフリカなど60カ国以上で流通しており、世界で広く利用されている環境証書です。また、アジアの国を中心に利用ができるTIGRや、中国独自の環境証書GECなどがあります。

アジアで利用される証書

| I-REC | TIGR | GEC | |

| 対象国 | 東南アジア、日本、中南米、中東、アフリカなど60か国以上(2025年7月時点) | 北米以外アジアを中心 | 中国 |

| 対象となる 発電設備 | 自家発電設備を含む | 太陽光の証書が中心 | 風力、太陽光、水力、バイオマス発電 |

| 調達時期 | 任意(相対取引) | 任意(相対取引) | 任意(市場取引、相対取引) |

| 電源特定 | 可能 | 可能 | 可能 |

| 使用期限 | なし | なし | 2年間 |

| 使用できる イニシアチブ | RE100、SBT、CDP(発行国) | RE100、SBT、CDP(発行国) | RE100、SBT、CDP(発行国) |

※その他、韓国のK-REC、台湾のT-RECなど、各国特有の証書もあります。

各国の証書価格状況

脱炭素化を実現する上での障壁の一つに、国によって再エネの調達難易度とコストが全く異なるという点があげられます。

以下は各国の証書価格を比較したグラフです。

※価格は変動するため、あくまで国による差についての目安としてご覧ください。

ドル単価に換算すると、日本は1MWhあたり3.2ドル程度となります。こちらのグラフが示す通り、ベトナムやインドなどは日本より安価な一方、工業国で国土面積も限られている韓国、シンガポール、台湾は価格が著しく高騰しています。

RE100などの国際イニシアチブでは、追加性の観点から、新しい証書を推奨することがあり、ヴィンテージ(環境証書の発行年)によっても需要と価格が変動します。さらに、水力やバイオマスは「持続可能性」の証明が求められるため 、太陽光・風力が選ばれやすいですが、その分コストが高くなる傾向があります。

マレーシアでの事例

ここでは実際にどのように再エネを調達すべきか、マレーシアの事例で具体的に解説します。

マレーシアでの調達手段は主に、再エネメニュー、PPA、環境証書の3つです。

再エネメニュー(GET)

マレーシアでは、国営会社であるTNBが提供しているGET(Green Electricity Tariff)という再エネメニューがあり、マレーシア内の大規模な太陽光や水力発電所から生まれた電力を供給しています。

ICPT(燃料調整費)とは、石炭やガスなどの燃料価格の変動を消費者の電気料金に転嫁するための仕組みで、年によって変動があります。GETに切り替えることでICPTは免除されますが、GETの価格に関しても年によって大きく変わってきます。

このようにマレーシアや途上国における再エネメニューは、価格が不安定であることに加え予見性が低いため、安定した調達が難しいのが現状です。

オフサイトPPA(CRESS)

マレーシアは、2024年に東南アジアでいち早くオフサイトPPAが開始されました。中高圧、中圧、高圧以上で契約をしている企業が対象になっており、発電事業者側は30MW以上の大規模な案件のみ申し込みが可能です。

環境証書(I-REC)

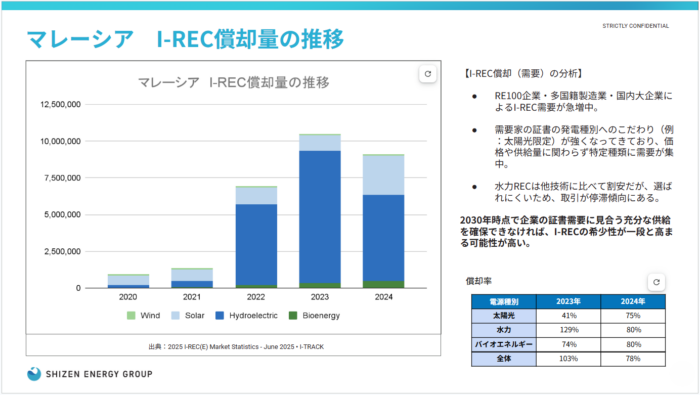

ここではマレーシアで利用できる環境証書「I-REC」について解説します。

I-RECは2022年にかけて急増しており、そのうち水力が主な電源となっています。

以下は償却量を表したグラフです。

償却量についても水力が多いですが、太陽光も増えていることが分かります。太陽光、風力を希望する企業が増えていることから、2030年に向けてこれらの環境価値がますます高まり、価格が高騰する可能性があると考えられます。

ポートフォリオ戦略

再エネの調達は、一つの手段に頼るのではなく、コストと安定性を比較して組み合わせることが重要です。

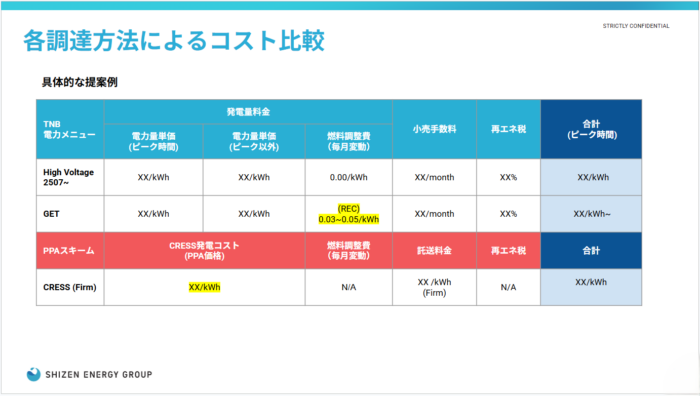

具体的な提案例

まずは現在契約をしている電力メニューとコストを分析します。その上で、再エネメニューであるGET(マレーシアの場合)の価格やPPAを導入した場合のコストを具体的にシミュレーションし、これらの選択肢を多角的に比較検討します。

その結果に基づき、どのプランを導入すべきか、さらに目標達成に不足する分をどう補うかといった戦略を立て、最適な実行プランを策定していくことになります。

まとめ

海外拠点の脱炭素化は、各国で異なる規制やコスト、供給状況を正確に把握し、環境証書やPPA、再エネメニューを戦略的に組み合わせる「エネルギーポートフォリオ」の視点が不可欠です。

サプライチェーンにおける競争力強化のツールとして、自社に最適な再エネ調達戦略を策定することが、未来のビジネスを左右する鍵となります。

自然電力では、アジア諸国に限らず証書の利用が可能なほぼすべての国・地域において、証書の調達が可能です。特に東南アジアには複数の自社拠点を構えており、各国の制度や市場に関する深い知見と最新情報に基づき、企業のグローバルな脱炭素化をワンストップでサポートします。ご不明な点やご質問等ございましたら、こちらよりお気軽にお問い合わせください。

ウェビナー資料を無料ダウンロード!

ウェビナーで使用した講演資料では、本記事でご紹介しきれなかったタイ、韓国、台湾における再エネ調達の具体的な制度詳細、証書価格の動向、PPAの最新事情を国別に徹底解説しています。 さらに、I-RECやTIGRなど主要な6種類の証書比較表など、実践に役立つデータを網羅。 貴社のエネルギーポートフォリオ策定に、ぜひお役立てください!

※法人向けのサービスのため個人やフリーアドレスによるお申込み、または同種のサービスを提供している企業からのお申込みはご遠慮いただきますようお願いいたします。