お気軽に

お問い合わせくださいContact

脱炭素施策に役立つ資料を

お届けしますDownload

エネルギー基本計画とは、日本のエネルギー政策の方向性を決める指針のことで、少なくとも3年ごとに見直しがかけられます。エネルギー安全保障への対応や、温室効果ガス削減目標といった企業活動にも大きく影響する指針ですが、ニュースでは詳細までを読み解く機会がない方がほとんどではないでしょうか。

そこで今回は、エネルギー基本計画とはどのようなものなのか、第6次エネルギー基本計画までの変遷や、2025年2月に発表された第7次エネルギー基本計画を含めて網羅的に解説します。

エネルギー基本計画について知見を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。

そもそもエネルギー基本計画とは

ここでは、まずエネルギー基本計画の基礎について解説していきます。

「エネルギー基本計画」とは日本のエネルギー政策

エネルギー基本計画とは、国の長中期的なエネルギー政策についての計画で、おおよそ3年ごとに見直しがかけられます。有識者を集めた総合資源エネルギー調査会で将来的なエネルギー需要の見通しや、使用していくエネルギー源の比率、政策実現に向けた方向性などが議論され定められます。

エネルギー政策における「S+3E」の重要性

日本のエネルギー自給率は東日本大震災以降、2021年度時点で13%と他のOECD(経済協力開発機構)諸国とくらべても低く、燃料資源の大部分を輸入に依存しています。そのため、国際情勢によってはエネルギーを安定的に確保することが困難になります。近年では新型コロナウイルス感染症、ロシアによるウクライナ侵攻に起因したエネルギー価格の高騰などが国内のエネルギー情勢に多大な影響を与えました。

このような問題を解決するには、「S+3E」の考え方が不可欠といわれています。「S+3E」とは、大前提となる「安全性(Safety)」を軸とし、3Eである「安定供給(Energy Security)」、「経済効率性(Economic Efficiency)」、「環境への適合(Environment)」を図ることです。

日本は第一次オイルショックに伴い、第3次エネルギー基本計画で「3E」の考え方が生まれました。その後、福島第一原子力発電所事故を受け「安全性(Safety) 」の重要性が叫ばれ、第4次エネルギー基本計画で「3E+S」、そして第6次以降から「S+3E」となりました。

「S+3E」は日本が持つエネルギー源の強みを最大限生かし、弱点を補完することで達成が可能です。そのためには、それぞれのエネルギー源の多層的な供給構造を実現する「エネルギーミックス」の策定が推進される必要があります。

第6次エネルギー基本計画までの変遷

これまでのエネルギー基本計画の変遷や、第5次エネルギー基本計画からの情勢の変化を解説します。

エネルギー基本計画の歴史

2000年代、中国の急激な経済発展とともに世界のエネルギー需要が大幅に増加し、石油資源の供給限界の見方も浮上するなど、資源の価値が大きく上昇しました。そのため国内ではエネルギー安全保障が重視される動きが強まり、2002年に「エネルギー政策基本法」が制定、2003年に「第1次エネルギー基本計画」が策定されました。その後おおよそ3年ごとに見直しがかけられ、現在は「第6次エネルギー基本計画」まで進んでいます。

【エネルギー基本計画年表】

2003年:第1次エネルギー基本計画

2007年:第2次エネルギー基本計画

2010年:第3次エネルギー基本計画

2014年:第4次エネルギー基本計画

2018年:第5次エネルギー基本計画

2021年:第6次エネルギー基本計画

第5次エネルギー基本計画からの情勢変化

第5次エネルギー基本計画から3年の間に、深刻化する気候変動問題や新型コロナウイルス感染症拡大による人々の生活変容、経済安全保障環境の劇的変化など、世界情勢は大きく変動しました。これまで以上に「S+3E」の大原則を追求する必要性が高まり、第6次エネルギー基本計画からは、次の2つの視点を踏まえることが肝要であるとされています。

1点目:気候変動問題への対応

2015年COP21(国連気候変動枠組条約締約国会議)で採択されたパリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2度より十分低く保ち、1.5度以内に抑える努力をする」という温室効果ガス削減のルールが明文化されました。しかし、2022年国際エネルギー機関(IEA)は、エネルギー起源CO2排出量が前年から0.9%増加し、368億トンと史上最高値を記録したと報告しています。そのため「国別削減目標(NDC)」として5年ごとの報告も義務づけられ、気候変動対策を踏まえたエネルギー政策の重要性が増しています。

2点目:日本のエネルギー需給構造の抱える課題の克服

日本では、近年発電所の経年劣化によるリプレイスや、気候危機への対策としての石炭火力削減・エネルギー脱炭素化に向けた世界的な要請といった新たな局面を迎えています。また、エネルギー消費量世界5位という大きな消費を持つ国でもあり、経済環境を維持するために、膨大なエネルギーの安定的な供給体制が同時に必要です。長期に渡り安定的なエネルギー需給構造の確立をするためには、必要な投資の確保や新たなイノベーション促進など、官民一体となった取り組みが求められています。

カーボンニュートラルに向けた日本のエネルギー政策

世界的な脱炭素の潮流を受け、日本では2020年、菅元首相により「2050年カーボンニュートラル」が宣言されました。そして2030年には、温室効果ガスを46%削減(2013年度比)、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けるという野心的な目標が掲げられています。

ここではカーボンニュートラル達成に向けた日本のエネルギー政策について解説します。

エネルギーシステムの改革

電力・熱・ガスの自由化を行ったことで再生可能エネルギー(以下再エネ)・蓄電・デジタル制御技術などを組み合わせたエネルギーシステムの改革が、 幅広い産業を巻き込んで加速しています。他分野からの新規参入の増加や業種を越えた連携、新たなサービスメニューの登場など、需要家の電力選択の幅も拡大しました。

次世代型電力ネットワークと分散型電力システム

また再エネの大量導入や電力融通の円滑化のために、全国規模でエリアをまたぎ広域運用を計画的に進める必要があります。配電事業の参入促進、アグリゲーションビジネスの活性化に向けた市場環境整備など、分散型電力システム構築を推進。電力システム全体の高度化を図り、電力データの活用を始め、デジタル技術などによる効率化や新ビジネスの展開促進などを進めています。

再生可能エネルギーを主力電源化への期待

「2050カーボンニュートラル」を達成するために、再エネの最大限導入に向けた取り組みを加速する必要があります。近年、再エネ価格は国内外で大きく低下しており、安価な電力として選択が可能です。IEA(国際エネルギー機関)による「Net Zero by 2050」のシナリオでは、2050年には世界のエネルギー供給の約3分の2は再エネになると分析されています。

日本では2030年までの電源構成において再エネは、合計3,360~3,530億kWh程度の導入を見込んでおり、再エネの主力電源化への期待が高まっています。

2030年の電源構成比(エネルギーミックス)の目標値

| 種類 | 見通し |

| 再生可能エネルギー | 36~38% |

| 原子力 | 20~22%程度 |

| 化石エネルギー | LNG火力は20%、石炭火力は19%程度、石油火力など2%程度 |

| 水素・アンモニア | 1% |

第7次エネルギー基本計画が閣議決定

第7次エネルギー基本計画は2025年2月に閣議決定されました。内容のポイントや計画推進のための戦略、企業はどう対応すべきかを解説します。

第7次エネルギー基本計画のポイントは

第7次エネルギー基本計画のポイントは次のようになります。

- DXやGXの発展で国内電力需要の増加が見込まれ、それに見合った脱炭素電源を国際的に遜色ない価格で確保できるかが日本の産業競争力に直結する状況。そのため2040年度に向けて、第7次エネルギー基本計画と「GX2040ビジョン」を一体的に遂行する。

- 再エネを主力電源として最大限活用しつつ、特定の電源や燃料に依存しすぎないバランスの取れた電源構成を目指す。

- エネルギー危機にも耐えうる強靭なエネルギー需給構造への転換を図る。

- S+3Eの原則に基づき、脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限抑制する。

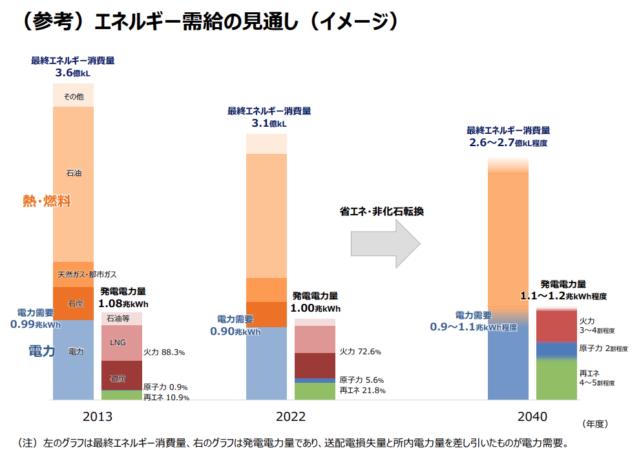

第7次エネルギー基本計画の策定にあたっては、専門機関がエネルギー需給のシナリオ分析を実施しています。資源エネルギー庁は「化石燃料の供給」「脱炭素の動向」「技術進歩」「エネルギー需要」の不確実性の高さを考慮するかたちで複数のシナリオで分析し、2040年の電源構成の土台としました。

2040年度の電源構成シナリオが公開

2040年度エネルギーミックスは、あらゆる不確実性を念頭に置きつつ、現時点においてのエネルギー需給の見通しを示すものです。脱炭素化のみならずウクライナや中東の危機によって、化石燃料確保の難しさが顕在化し、国産・準国産の電力である再エネや原子力の比率を高める重要性が明確になりました。そのため2040年度における電源構成の見通しでは再エネが40〜50%、火力は30〜40%、そして原子力は20%と、再エネが初めて火力を上回りました。また火力に関しても、脱炭素を推進するCO2の回収可能な火力発電であること、もしくは水素・アンモニア火力であることが示されています。

出典:2040年度におけるエネルギー需給の見通し(資源エネルギー庁)

GX国家戦略(GX2040ビジョン) の促進

GX(グリーントランスフォーメーション)とは、温室効果ガス排出削減と経済成長の両立を図るための取り組みです。GX国家戦略(GX2040ビジョン)は、あらゆる不確実性が高まる中GXへの投資の予見可能性を高めるための長期的な方向性を示すもので、以下の内容で構成されています。

- GX産業構造

- GX産業立地

- 現実的なトランジションの重要性と世界の脱炭素化への貢献

- GXを加速させるためのエネルギーをはじめとする個別分野の取組

- 成長志向型カーボンプライシング構想

- 公正な移行

- GXに関する政策の実行状況の進捗と見直しについて

GX国家戦略(GX2040ビジョン)とエネルギー政策が一体となり、ビジョンで示された方向性に沿って、具体的な計画促進が示されています。

| 【関連記事】 グリーントランスフォーメーション(GX)とは?GX推進事例を紹介 |

グリーン成長戦略

再エネの促進には、産業部門の構造転換、大胆な投資によるイノベーションの創出といった取り組みの加速が求められます。そのため政府は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しました。そして脱炭素化促進を図るために重要な14の産業分野に対して規制緩和などの支援を実施する計画です。特にエネルギー関連は重要な分野として位置づけられています。

出典:グリーン成長戦略とは?14の重点分野を理解して脱炭素経営への一歩を踏み出そう

企業への影響は

第7次エネルギー基本計画の決定で、国内での脱炭素化要請はますます高まることが予想されます。国はGXを推進するために、2026年度から排出量取引制度の本格稼働を予定しており、一定の排出規模以上(直接排出10万トン)の企業は業種などに関わらず、一律に参加が義務づけられます。また、化石燃料の輸入事業者等に対して、化石燃料由来のCO2排出量に応じ賦課金を徴収する化石燃料賦課金の導入も検討されています。

企業はどう備えるべきか

企業の取り組みとしては、まずは積極的な温室効果ガス排出量の可視化や算定を行うことが重要です。さらに再エネ導入・省エネ化の促進や国際的イニシアティブへの参加、 GXに資する革新的な製品・サービス開発への挑戦などを通して、エネルギー利用の最適化やCO2排出量にひもづく将来コストの削減に取り組むことが求められます。

まとめ

エネルギー基本計画の基礎知識から、2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画まで、網羅的に解説しました。経済成長と脱炭素を同時に実現していくためには、エネルギーの安定供給が重要です。

本記事で日本のエネルギー政策や取り組みについてご理解いただき、ぜひ企業の将来に有望な再エネ導入を検討してみてください。