お気軽に

お問い合わせくださいContact

脱炭素施策に役立つ資料を

お届けしますDownload

SHK制度(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度)は、特定の事業者に対して温室効果ガス排出量の報告義務が課される制度であり、環境対策やエネルギー管理の観点から重要な役割を果たしています。令和7年度には報告内容や算定方法に変更が加えられ、該当する事業者は早急な対応が求められます。

本記事では、SHK制度の基礎知識や対象となる事業者、令和7年度からの変更点についてわかりやすく解説します。SHK制度への対応をスムーズに進める際の参考にしてください。

目次

SHK制度とは

SHK制度とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者に自らの排出量の算定と国への報告を義務付ける制度です。2006年4月1日からスタートし、事業者が報告した情報は国によって公表されます。

SHK制度の目的

SHK制度の大きな目的は、温室効果ガスの排出の抑制を図ることです。この制度の背景にある温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)は、1998年に国・地方公共団体・事業者・国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めています。また2008年には、京都議定書の目標を達成するために、事業者の温室効果ガス排出抑制に関する指針の策定も行われました。

地球温暖化対策の推進を図るうえでは、それぞれの事業者が自社の活動で排出される温室効果ガスの量を算定・把握することが重要です。その結果、排出抑制対策を立案・実施したり、対策の効果をチェックしたり、新たな対策を実行することにつながります。

SHK制度によって算定された排出量は、国が集計して公表します。これにより、事業者は自らの状況を他社と対比して対策の見直しができます。SHK制度は温対法で定められた特定の事業者を対象としていますが、これらの事業者の取り組みを公表することで、国民や他産業の温室効果ガス排出抑制の気運を醸成したり、理解の増進が進んだりすることが期待されています。

SHK制度の対象事業者とは

SHK制度の対象となる事業者は、以下の通りです。

すべての温室効果ガスが対象となっており、事業活動を通して多くの温室効果ガスを排出する事業者は、事業内容に関わらず対象となっています。

| 温室効果ガスの種類 | 対象事業者 |

| エネルギー起源CO2 | 【特定事業所排出者】 ・全ての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算で年間1,500キロリットル以上の事業者(以下のいずれかに該当する事業者) ・省エネ法による特定事業者 ・省エネ法による特定連鎖化事業者 ・省エネ法による認定管理統括事業者又は管理関係事業者のいずれかであり、全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者 など 【特定輸送排出者】 ・省エネ法による特定貨物輸送事業者 ・省エネ法による特定旅客輸送事業者 ・省エネ法による特定航空輸送事業者 ・省エネ法による特定荷主 など |

| 非エネルギー起源CO2 メタン(CH4) 一酸化二窒素(N2O) ハイドロフルオロカーボン類(HFC) パーフルオロカーボン類(PFC) 六ふっ化硫黄(SF6) 三ふっ化窒素(NF3) | 【特定事業所排出者】 次の①及び②の要件を満たす事業者 ①温室効果ガスの排出活動に伴う排出量の合計量が、温室効果ガスの種類ごとにCO2換算で3,000トン以上 ②事業者全体で常時使用する従業員数が21人以上 |

出典:温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 制度概要(環境省)

SBT・GHGプロトコルとの違い

SHK制度と似た概念に、SBT、GHGプロトコルがあります。

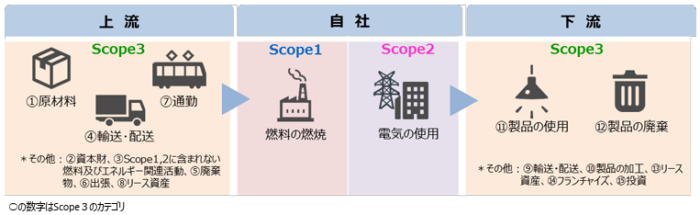

SBT(Science Based Targets)とは、事業者が設定するパリ協定の水準と合致した温室効果ガス排出削減目標のことです。年間4.2%以上の削減を目安とし、申請時から5〜10年先までの目標を設定します。SBTが削減対象とする排出量は、サプライチェーン排出量(事業者が自ら排出する温室効果ガスだけでなく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量)であり、以下3つの区分がなされています。

Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

GHGプロトコルとは、温室効果ガス排出量の算定・報告に用いられる国際的な基準です。SBTと同じく、事業者を対象としてScope1〜3までの区分が設けられ、原料の調達・製造・使用・廃棄といったサプライチェーン全体の排出量を基準としています。

| 【関連記事】 |

これらの枠組みとSHK制度との違いは、国内の法律であるかどうかです。SBTは国際的に取り組む事業者が増えているものの、法律上の規制ではなく国際的イニシアティブであり、日本国内での取り組みは自主的に実施するものです。それに比べ、SHK制度は国内事業者にとって法律上の義務であることが大きな違いです。法令で義務付けられた温室効果ガス排出量の報告を行わない場合は、罰金などのペナルティが科せられます。

SHK制度の算定と報告の流れ

SHK制度にのっとった温室効果ガス量の算定および報告の詳しい流れについて解説します。

SHK制度の算定方法

SHK制度において、温室効果ガス排出量の算定は以下4つのステップに沿って行います。

①温室効果ガスを排出する活動の抽出

環境省が定めた温室効果ガス別の排出活動のうち、事業者が実際に行っているものについて抽出します。

【排出量算定の対象となる活動(温室効果ガス別)】

※環境省が公表する一覧から抜粋

| 温室効果ガスの種類 | 対象となる活動事業者 |

| エネルギー起源CO2 | ・都市ガスの使用 ・燃料の使用 ・他人から供給された電気の使用 ・他人から供給された熱の使用 |

| 非エネルギー起源CO2 | ・石炭の生産 ・原油又は天然ガスの試掘 ・原油又は天然ガスの性状に関する試験の実施 ・原油又は天然ガスの生産 ・原油の輸送 など |

| メタン(CH4) | ・燃料の使用 ・コークスの製造 ・電気炉における電気の使用 ・石炭の生産 ・木炭の製造 など |

出典:温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 制度概要(環境省)

例えば、エネルギー起源のCO2排出量を算定する場合は、「燃料の使用」「廃棄物の原燃料使用」「他人から供給された電気および熱の使用」の3つの排出活動を抽出する必要があります。

②活動ごとの排出量の算定

①で抽出した活動ごとに、政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて排出量を算定します。

「温室効果ガス排出量 = 活動量 × 排出係数」

※活動量とは、生産量・使用量・焼却量など排出活動の規模を表す指標

※排出係数とは、活動量あたりの排出量

③排出量の合計値を求める

温室効果ガス別(エネルギー起源CO2/非エネルギー起源CO2など)、かつそれぞれの活動別で算定した排出量を合算します。

例えば、メタンガスの活動ごとの排出量が工場廃水の処理で10.2トン、廃棄物の焼却で205 トンの場合、CH4の排出量は合計で215.2トンとなります。

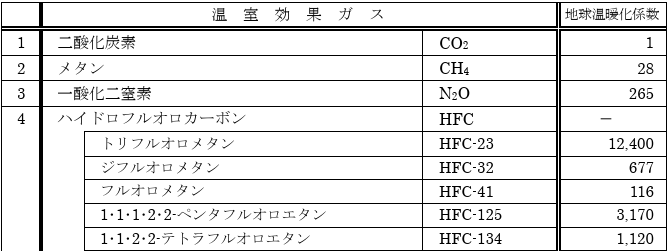

④CO2換算した排出量の算定

温室効果ガス別に算定した排出量を、CO2単位に換算します。

「温室効果ガス排出量(tCO₂)=温室効果ガス排出量(tガス)×地球温暖化係数(GWP)」

※地球温暖化係数とは、温室効果ガスごとに地球温暖化をもたらす程度についてCO2との比を表したもので、温室効果ガスごとに係数は異なる

出典:第Ⅱ編 温室効果ガス排出量の算定方法(環境省)p.14 地球温暖化係数

例えば、メタンの地球温暖化係数は28です。メタンを1トン排出する活動をCO2単位に換算すると、CO2を28トン排出するのと同じ温室効果があるということになります。

なお、地球温暖化係数はCO2以外の数値について、令和6年度の報告分より値が更新されました。今後も見直しが行われる可能性があり、算定をする際には必ず最新情報の確認が必要です。

SHK制度で必要な報告書

SHK制度では、報告する温室効果ガスの種類によって提出する書類が異なります。

・エネルギー起源CO2の場合:省エネ法 定期報告書

・上記以外の温室効果ガスの場合:温対法 温室効果ガス算定排出量等の報告書

エネルギー起源CO2と、それ以外の温室効果ガスの両方の排出量を報告する場合は、2つの報告書を提出する必要があります。

なお、法令で温室効果ガス排出量の報告が義務付けられているにもかかわらず、報告しなかったり虚偽の報告を行ったりした場合には、20万円以下の過料が科せられるので注意しましょう。

SHK制度では環境証書・カーボンクレジットの活用が可能

事業者が温室効果ガスの削減活動に投資し、自社から排出される温室効果ガスを埋め合わせるカーボンクレジットや、再生可能エネルギー由来の電気を利用していると証明する環境証書の利用により、実質的にCO2排出量の削減を行うことが国際的なイニシアティブで認められています。SHK制度ではこれらの制度やルールと整合するため、環境証書やJ-クレジット・二国間クレジット制度(JCMクレジット)といったカーボンクレジットの利用が認められています。

2025年度 の報告から、CO2排出係数の算定方法について見直され、事業者が他社から調達した非化石証書やJ-クレジットなども反映が可能となりました。詳細については後述します。

令和7年度の報告から変更された点

SHK制度は、令和7年度に報告内容や算定方法に変更が加えられました。以下ではその変更点について詳しく紹介します。

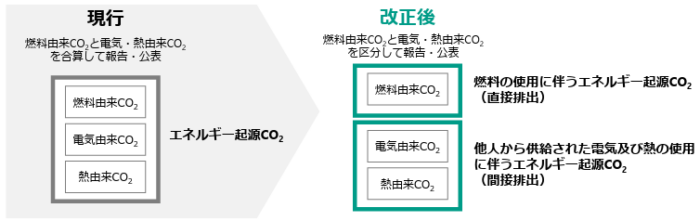

直接排出と間接排出を区別した報告について(事業者単位のみ)

出典:令和7年度報告からの温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更点について(環境省)p.2

改正前の令和6年度までは、報告・公表されるエネルギー起源CO2は「燃料の使用(直接排出)」と「電気・熱の使用に伴う排出量(間接排出)」が合算された値でした。

しかし、改正後は直接排出と間接排出を区分して報告・公表することとなり、CO2の発生源がさらに明確にわかる形へと変更されました。つまりScope1とScope2を分けて報告することに変更となり、GHGプロトコルにおける分類報告方法に近くなったと言えます。

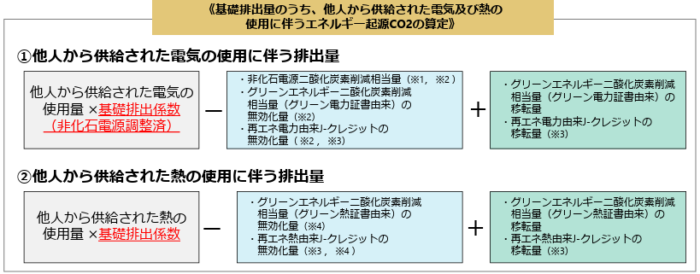

基礎排出量のうち他人から供給された電気・熱の使用に伴うCO2排出量の算定方法の変更について

電気および熱の事業者別排出係数について、従来の基礎排出係数とは異なり、電気事業者や熱供給事業者が調達した非化石証書・グリーン証書・再エネ由来J-クレジットの環境価値を反映させた「基礎排出係数(非化石電源調整済)」を用いる方法へ変更となりました。

事業者が取得した非化石証書やグリーン電力・熱証書および再エネ電力・熱由来のJ-クレジットの無効化量・移転量は、「他人から供給された電気の使用」と「他人から供給された熱の使用」に伴う基礎排出量の算定に反映させることができます。

この新たな基礎排出係数の設定により、事業者が電力メニューや小売電力事業者からのサービス選択での排出削減効果を反映できることになります。

出典:令和7年度報告からの温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更点について(環境省)p.10

カーボンリサイクル燃料について

CCU(CO2を回収・利用する技術)の普及に伴い、令和7年度からはカーボンリサイクル燃料に関する項目が新設されました。二酸化炭素を大気中に排出せず、回収して製品などに利用することで、他者の温室効果ガス排出量の削減に寄与した量を報告できるようになっています。カーボンリサイクル燃料の利用者は、報告書の中で「温室効果ガスの調整後排出量」としてカーボンオフセット効果分を差し引いて報告できます。

海外認証排出削減量の見直しについて

SHK制度でこれまで認められていた二国間クレジット制度(JCMクレジット)の実施体制強化のために、以下の変更が加えられました。

①JCMクレジットの発行申請等

JCMクレジットの発行申請と、これに先立って行われる事業設計書の提出について、申請に必要な添付書類や電磁的方法により行うことを定めています。

②認定検証機関の認定申請等

削減量の検証や、事業設計書の内容の妥当性の確認を行う認定検証機関について、JCMに関する十分な知識を有することなどを認定要件としました。これにより、今後ますますJCMクレジットの活用を推進し、パリ協定に基づく日本の目標の確実な達成に向けて国内外で地球温暖化対策の加速を目指しています。

まとめ

SHK制度は、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者に対して報告義務を課す制度です。地球温暖化対策の推進を図ることを目的とし、それぞれの事業者が排出する温室効果ガス量を算定・公表することで、さらなる排出抑制対策の立案・実施や対策の効果を確認することにつながります。

2024年度、2025年度と報告内容や算定方法について一部変更が加えられ、再エネ電力の調達やカーボンクレジット調達といった事業者の取り組みが反映できるようになり、国際イニシアティブとの整合性も高まっています。本記事を参考にしていただきつつ、脱炭素に向けた取り組みを進めましょう。

| 【参考】 |