お気軽に

お問い合わせくださいContact

脱炭素施策に役立つ資料を

お届けしますDownload

再生可能エネルギーの主力電源化が進む中、電力の取引制度が大きな転換点を迎えています。その一つとして注目されているのがFIP転(FIP転換)です。FIP転は、再エネ事業者がこれまでのFIT制度から移行する形で、より市場原理に近い形で電力を売買できる新たな制度です。本記事では、FIP転の基礎知識とメリット、移行に伴う国内の動向について解説します。

目次

FIP転(FIP転換)とは

FIP転は、政府によって従来のFIT制度からの移行が進められている、電力取引の新たな仕組みです。ここでは、そもそもFIP制度とはどういうものなのか、またFIT制度とはどのように違うのかについてまとめます。

FIP制度とは

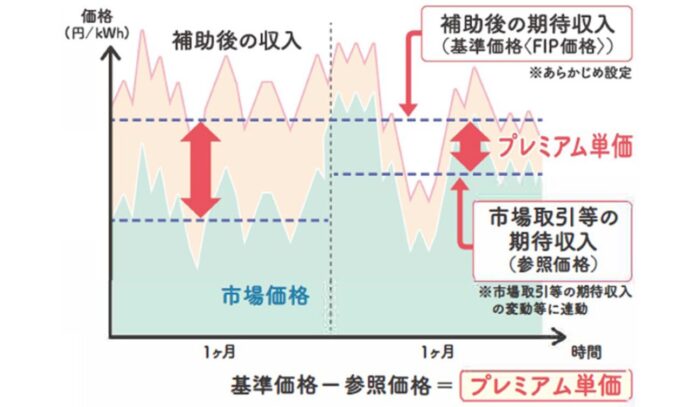

FIP(Feed-in Premium)制度とは、市場で電力を販売する際、あらかじめ決められた基準価格と市場価格の価格差を、プレミアム(補助額)として付与する制度です。太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスのうちいずれかを活用し、国が定める要件を満たす事業計画に沿って発電したものが対象となります。

再生可能エネルギーを使って発電した電力の市場価格にプレミアム価格をつけることで、発電事業者の投資を促すこと、そしてさらなる再エネ普及や独立電源として電力市場に統合することを目的とした制度です。

| 【関連記事】 FIP制度とは?FITとの違いやメリット、最新動向までわかりやすく解説 |

これまでのFIT制度との違い

FIT(固定価格買取制度)とは、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた価格で一定期間買い取るように電力会社へ義務づける制度です。FIT制度が2012年に開始されるまでは、再エネで発電した電力は火力などの他の電力に比べて発電コストが高い状況が続いていました。

コスト面がネックになり再エネ導入が進まなかったことから、再エネ発電の電力をその他電力よりも高値で買い取ることで、再エネ発電事業者を増やして導入を広めることを狙いとしています。結果として、2016年には2012年比で約2.5倍まで再エネ発電が普及しました。

しかし、太陽光発電に偏っていることや、再エネ発電にかかるコストが再エネ賦課金として電気料金に上乗せされてしまい、一般市民の負担増につながるという新たな課題が浮上しました。そこで、再エネを⾃⽴化させるステップとして電⼒市場への統合を促しつつ、再エネ電力販売事業者へのインセンティブが確保される制度としてFIP制度がスタートしました。

FIP制度は、他電源と再エネ電源が共通の環境下において競争が⾃⽴化するまでの移行措置的なものとして位置づけられています。FIT制度は電力が固定価格であるのに対して、FIPは市場の需要と供給にリンクした価格設定がなされるのが大きな違いです。

FITからFIPへの移行を促す施策が公表された

2024年8月、経済産業省 資源エネルギー庁が開催した「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」にて、FITからFIPへの移行を促す案が出されました。FITおよびFIPのそれぞれの性質や、需給バランスの確保への貢献度合いなどを踏まえ、優先給電ルールにおける出力制御の順番をFIT電源→FIP電源とする案が発表されています。

この優先順位の変更は、早ければ2026年度中から実施される予定です。政府は将来的にはすべての再エネ電源をFIPに移行することが望ましいとしつつ、需給バランスの確保に貢献するFIP電源への移行を促進するための具体的な策を検討しています。

FIP転における各プレイヤーのメリット

FIP制度は関連する事業者にとってどのようなメリットをもたらすのでしょうか。以下では発電事業者側と需要家(電気の購入者)側が得られるメリットについて説明します。

発電事業者:FIP電源への金融機関の支援を受けられる可能性

発電事業者がFIP電源による発電を行うことに対し、さまざまな支援が進んでいます。三菱UFJ銀行は、FIP制度を活用したコーポレートPPA案件に対してファイナンス支援を行った事例を持っています。金融機関の支援によってFIP認定を取得する企業も誕生しており、FIP制度をスタートさせるための計画策定支援、ファイナンスを通じた資金面の支援など包括的な役割を銀行が担う事例は今後も増える可能性があります。

発電事業者:民間資金の呼び込みにより新ビジネスを構築できる

FIP電源を活用することで、新たなビジネスチャンスを得る機会が増える点が示唆されています。例えば、PPAによって需要家側からの投資を得る、相対契約によるビジネスモデルの構築、または小売電気事業者と協力した電源開発モデルの創出など、FIP制度を取り巻くビジネスの可能性は今後も広がりを見せるでしょう。

発電事業者:蓄電池などの活用でインセンティブが得られる

FIP制度において、再エネ発電事業者は基準価格と市場価格の差をプレミアム(補助額)として付与されます。これにより、再エネへ投資するインセンティブが確保されています。電力需要と供給のバランスに応じて変動する市場価格を意識しつつ、蓄電池の活用などで市場価格が高いときに売電する工夫を行えば、より収益を拡大できるメリットがあります。

電力の需給バランスを視野に入れて発電を行うことで、蓄電池の積極的な活用や発電予測精度の向上が今後ますます活性化することが見込まれます。

一方で、蓄電池を導入する際は購入費用の他、運転開始後の運用費用も発生します。それらの費用が国民の負担につながらないよう、政府は蓄電池の活用のための事業環境整備支援を強化しながら、プレミアム(補助額)の時限的な増額を行う案も検討しています。発電事業者が蓄電池を導入すれば、さらにビジネス機会が多様化する可能性が開けると見られます。

需要家・発電事業者:市場に非FIT証書が増える

FIP制度では、再エネ発電事業者が自ら環境価値を販売できる仕組みのため、非FIT証書を売却しやすくなります。これにより、需要家側も非FIT証書を導入しやすくなり、FIP制度の促進につながると考えられています。

市場に非FIT証書が増えることで、近年高まりを見せる非FIT証書への需要にも対応可能となります。非FIT証書は、以下の条件に当てはまる場合は再エネ発電事業者と需要家間の直接取引が認められています。

・2022年度以降に営業運転を開始したFIT電源がFIP電源に移行した場合

・新設されたFIP電源の場合

2021年度以前に営業運転を開始したFIT電源がFIP電源に移行したケースについても、運転開始日の制限を設けずに直接取引を可能としてはどうかという議論が重ねられていましたが、異論はなかったため事実上の決定となりました。

FIP転の今後の課題

FIP転にはさまざまなメリットがある一方で、未だ課題も残っています。以下で主な3つについてわかりやすく解説します。

FIP転にまつわる施策は未だ検討段階

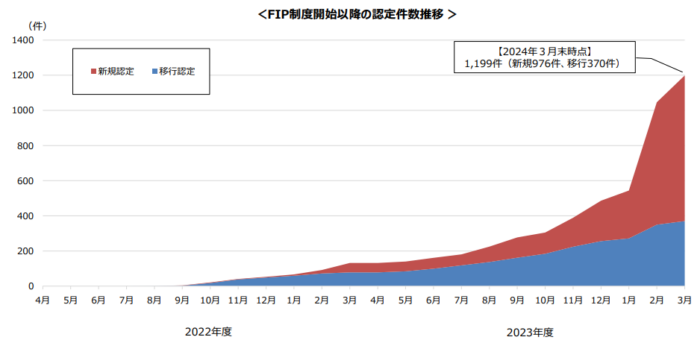

FIP認定件数は2023年度下半期に大きく増加し、新規認定とFITからの移行認定をあわせて1,199件となりました。FIP制度の活用が進む一方で、事業の予見性の確保や供給シフトの促進に向けた事業環境整備は未だ課題が残っています。

出典:FIP制度に関する政策措置について(経済産業省 資源エネルギー庁)p.47

政府は、将来的には再エネ発電事業者のすべてがFIPに移行することが望ましいと考えています。FIP制度のさらなる活用促進や市場統合に向け、今後はますます事業環境の整備を行う方向性を示しました。

まずはFIT/FIP全体のおよそ25%がFIP電源に移行するまでの間、集中的に蓄電池の活用や発電予測などへの支援を強化することを予定しています。今後も新たな動きに注目する必要があるでしょう。

電力のバランシングは重要だが難しい側面も

FIP制度では、あらかじめ定められた基準価格(FIP価格)と、市場取引などによって発電事業者が期待できる収入分である参照価格が存在します。参照価格は市場の値動きによって上下し、基準価格とのその差分に対してプレミアム(補助額)が上乗せされたものが発電事業者の収入となります。

参照:再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート(経済産業省 資源エネルギー庁)

FIP制度においては、再エネ発電事業者は発電の見込み量(計画値)を事前に立て、実際の売買量(実績値)と一致させる、「バランシング」という取り組みが求められます。このバランシングは、通常の発電リソースでは義務として求められますが、FIT制度下では「インバランス特例」によって免除されていました。FIP電源(非FIT電源)では、再エネ事業者に同時同量達成義務とインバランスリスクが伴います。計画値と実績値の差が出た場合、再エネ発電事業者はその差を埋める費用を支払う必要があります。この費用負担を軽減するため、プレミアム(補助額)にバランシングコストを含む形で政府からの支援が実施されます。

発電事業者にとってバランシングが重要である一方で、火力などの他の電源と同じように需供バランスや電力市場の状況を踏まえた発電を行う必要があり、従来のFIT制度よりも難易度の高い取引が求められるようになります。

アグリゲーション・ビジネスの活性化は不可欠

FIP制度では、すべての再エネ事業者がバランシングを行えるとは限らず、小規模な事業者では対応できない可能性もあります。そのような場合に小規模電源を束ね、需給調整を行うアグリゲーター(電力会社と需要家の間に立って活動する事業者)の存在がFIP制度への移行を促す鍵となります。再エネを主要なものとしていくためにアグリゲーターが市場取引を代行したり、必要なノウハウを提供するなどの「アグリゲーション・ビジネス」の発展が期待されています。今後は、アグリゲーターとFIP事業者のマッチング・プラットフォームの設立や関連事業者の勉強会開催などが検討されています。すでに、電力広域的運営推進機関(OCCTO)ではアグリゲーターに関する情報掲示板の運用を開始しています。

まとめ

FIP転は、再生可能エネルギーの自立的な普及を促すための制度として、今後の電力市場において欠かせない存在となります。FIT制度からFIP制度への転換により、再エネ事業者には収益機会の拡大とバランシングの強化が求められます。また電力の需要家にとっては、市場に非FIT証書が増えることで手軽に証書を導入できるというメリットもあります。

政府や関係機関はさまざまなFIP制度への移行支援策を展開しています。FIP転を成功させるために、最新の制度情報を把握しながら戦略的な対応を行いましょう。

| 【参考】 |