2024.10.17

スマート農業技術活用促進法とは?メリットや対象事業などを紹介

スマート農業技術活用促進法とは、農業を取り巻く環境変化に対応すべく、スマート農業技術の活用を促し、⽣産性向上を図るための法律です。スマート農業の導入を検討している方や関連技術の開発に携わる方は、特に高い関心をもっているのではないでしょうか。

そこで本記事では、スマート農業技術活用促進法について、目的や制定された背景、認定取得により得られるメリット、対象となる事業などを紹介します。

CONTENTS

01スマート農業技術活用促進法とは

スマート農業技術活用促進法とは、農業者の減少など農業を取り巻く環境変化に対応すべく、スマート農業技術の活用を促進し、⽣産性向上を図るための法律です。2024年6月に公布、10月に施行されました。

本法律は、下記2つの認定制度(計画)を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者はさまざまな支援措置を受けることができます。

- 生産方式革新実施計画

スマート農業技術の活⽤およびこれと併せて⾏う農産物の新たな⽣産の⽅式の導⼊に関する計画 - 開発供給実施計画

スマート農業技術等の開発およびその成果の普及に関する計画

なお、「スマート農業」とは、「ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業」を指します。まずはスマート農業について詳しく知りたいという方は、こちらの記事をお読みください。

02スマート農業技術活用促進法の目的

スマート農業技術活用促進法の目的は大きく2つです。

生産方式革新事業活動の取組促進

1つ目の目的は、生産方式革新事業活動の取り組みを促進することです。農業者を対象に、スマート農業技術の活⽤と新たな⽣産の⽅式の導⼊をセットで促し、農業の⽣産性向上を図ります。対象となる農業者は、⻑期低利融資や税制上の優遇措置、⾏政⼿続の簡素化などを受けることが可能です。

開発供給事業の取組促進

2つ目の目的は、開発供給事業の取り組みを促進することです。農機メーカーや農業関連のサービス 事業者、大学といった開発供給事業を担う団体を対象に、農業において必要性が⾼いスマート農業技術の開発などを支援します。対象となった団体は、⻑期低利融資や⾏政⼿続の簡素化に加えて、農研機構の研究開発設備の供⽤などを受けることが可能です。

03スマート農業技術活用促進法が制定された背景

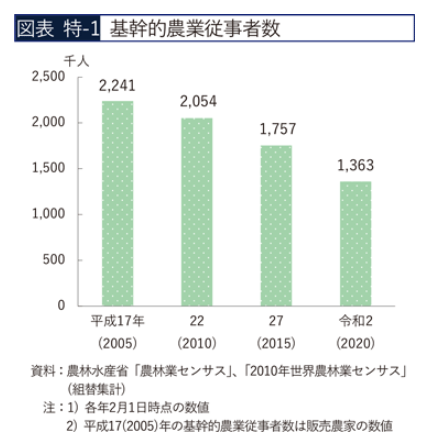

農業を主な生業とする基幹的農業従事者が、減少し続けています。農林水産省のデータによると、基幹的農業従事者数は2005年から15年間で、224万⼈から136万⼈にまで減少しています。特に2015年から2020年の5年間では、2割以上減少しており、2000年以降で最⼤の減少割合を記録しています。

今後も減少傾向は続き、従来の⼈⼿を前提とした慣⾏的な生産方式のままでは、20年間でさらに約4分の1にまで減少するという試算も出ています。

こうした背景から、農業者の減少下においても、安定した⾷料供給体制を維持・確率するためには、「スマート農業技術の活⽤と併せた⽣産⽅式の転換の促進」「スマート農業技術等の開発・普及」を図ることが重要となったのです。

04スマート農業技術活用促進法の認定取得によるメリット

スマート農業技術活用促進法のメリットについて、「生産方式革新実施計画」の認定を取得した場合と「開発供給実施計画」の認定を取得した場合に分けて紹介します。

生産方式革新実施計画の認定取得によるメリット

生産方式革新実施計画の認定取得によるメリットは以下の4つです。

長期低利の融資を受けられる

日本政策金融公庫から長期低利の融資を受けられます。据置期間は5年以内であり、事業者の初期償還負担が軽減されます。償還期限が25年以内となっているなど大規模投資にも対応していたり、貸付金の使途に長期運転資金も設定されていたりと、活用しやすくなっています。

設備投資時に税制上の優遇措置を受けられる

対象となるスマート農業機械などを取得した場合に「特別償却」を適用でき、金銭的な負担が大きい導入当初の税負担を軽減可能です。特別償却率は、機器や器具備品で32%(一部25%)、建物・構築物で16%となっています(令和9年3月末まで)。

行政手続きをワンストップ化できる

⽣産⽅式⾰新事業の⼀環として農業⽤ドローンなど無人航空機を使⽤する場合、従来は複数回に及ぶ行政手続きを、特例として1回の申請と承認で完了できるようになります。

農地法についても同様に、農作物栽培⾼度化施設の設置のために底⾯をコンクリートなどで覆う場合に係る農地法の届出を1回のやり取りに集約可能です。

指定野菜の不作時に費用面での支援を受けられる

野菜法の特例により、指定野菜の不作時に費用面での支援を受けられます。具体的には、実需者との定量・定価格供給の契約取引を⾏う⽣産者が、不作による供給量不⾜が⽣じた際、実需者との契約数量を確保するために不⾜分を市場などから調達した場合に交付金を利用できます。

また、台⾵や悪天候の影響によって、契約数量を期⽇までに供給できない場合のセーフティネットとしても機能します。

開発供給実施計画の認定取得によるメリット

開発供給実施計画の認定取得によるメリットは、以下の6つです。

長期低利の融資を受けられる

日本政策金融公庫から長期低利の融資を受けられます。基本的な条件や内容は生産方式革新実施計画と同様であり、据置期間は5年以内、償還期限が25年以内です。

貸付金の使途においても、設備投資だけでなく長期運転資金が設定されています。ただし、開発した製品の供給の取組に必要な資金が貸付対象であり、研究開発の取り組みは貸付の対象にならない点は留意しましょう。

農研機構の研究設備を利用できる

農研機構が全国に有する設備などの供⽤や専⾨家の派遣を受け、研究開発・実⽤化に取り組むことが可能となります。併用可能な設備例としては、農業機械であればロボットトラクターや収量センサ付きコンバイン、技術開発用の設備であればAI研究⽤スーパーコンピューター「紫峰」、ロボティクス⼈⼯気象室などが挙げられます。

会社設立時などに税制上の優遇措置を受けられる

会社の設立や出資の受入れ等の際、税制上の優遇措置として「登録免許税の軽減」を受けることが可能です。より具体的には、認定を受けた開発供給実施計画に従って⾏う会社の設⽴、出資の受⼊れ、これに伴う不動産の所有権の移転などの際に⽣じる登録免許税が軽減されます。各分野や業界における多様なプレーヤーの参⼊・協業を後押しするための優遇処置です。

行政手続きをワンストップ化できる

生産方式革新実施計画と同様、ドローンなどで無人航空機による農薬散布の特定飛行を行う場合に必要な航空法上の行政手続きがワンストップ化され、申請・承認にかかる手間が軽減されます。

新品種を登録する際の各料金が減免される

新品種の品種登録を行う場合の出願料・登録料が減免されます。具体的には、認定開発供給事業の成果として育成された新品種の登録を⾏う場合にかかる出願料と登録料(1〜6年⽬)がそれぞれ4分の3ほど減免されます。出願料については14,000円が3,500円、1~6年目に係る登録料は4,500円が1,120円となります。

中小機構による債務保証を受けられる

(独)中小企業基盤整備機構による債務保証を受けることが可能です。具体的には、農業競争⼒強化⽀援法の「事業参⼊」に該当し、必要事項を記載の上で認定を取得できれば、中⼩企業基盤整備機構による債務保証が活⽤可能となります。

05スマート農業技術活用促進法の対象となる事業

スマート農業技術活用促進法の対象となる事業について解説します。

生産方式革新実施計画の認定において対象となる事業

生産方式革新実施計画の認定において対象となるのは、スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産の方式の導入をセットで行い、農業の生産性を向上させる事業活動です。

例えば、「直播ドローン導入+直播適性が高い水稲品種の採用」「無人運搬ロボット導入+省力樹形導入による導線の確保」」などが挙げられます。

開発供給実施計画の認定において対象となる事業

開発供給実施計画の認定において対象となるのは、「スマート農業技術等の開発」と「開発した製品の供給」を一体的に取り組む事業活動です。

前者の要件には、「基本方針に掲げる開発供給事業の促進目標の達成に資すること」「スマート農業技術等に該当する技術であること」などがあります。後者の要件としては、「従来の方法と比べて品質や費用面で優位性があること」「供給後のアフターサービスを実施すること」などが挙げられます。

06スマート農業技術活用促進法に先行する優良事例

スマート農業技術活用促進法に先行して各地でみられる「スマート農業技術活用に関する優良事例」を紹介します。

離島全域での受委託調整とデータ活⽤

鹿児島県の離島にて、農業者の⾼齢化による労働負担や⽣産基盤の弱体化の課題に対処するため、地域全体で農作業の受委託調整を⾏うセンターが設⽴されました。

ICT営農⽀援システムを活⽤し、作業管理の省⼒化、作業委託ニーズの早期把握などによって受委託調整を効率化しています。また、適期作業の徹底を図り、 自動運転が可能なGNSSトラクターも活⽤しながら単収向上を図っています。

中⼭間地域におけるスマート農業技術の活⽤

中⼭間地域においても、狭く傾斜の強いほ場にも適⽤可能なスマート農業技術の開発・実装や、地域全体でのスマート農機のシェアリングなどを通じて、⼈⼝減少下での⽣産⽔準の維持を図っています。

例えば、斜面にも対応したリモコン式の自走草刈機、斜面での作業動作を補助する電動アシストスーツなどが実用化されています。さらに、急傾斜地でも運用可能な収穫・運搬用ロボットや電動台車などの開発も進んでいます。

環境負荷の低減への寄与

スマート農業技術は、農業の⽣産性向上だけでなく、環境負荷の低減にも寄与しています。例えば、太陽光エネルギーで⾃動稼働する「アイガモロボット」を利⽤することで、除草剤を使用せずに雑草を防除している事例があります。また、ドローンや衛星によって得られた土壌や生育データを活用して、肥料の散布量を最適化し、土壌への負担を最小限にするといった取り組みも行われています。

熊本県においては、本来は手間がかかる有機農業にセンシングやドローンなどを活⽤することで、労働時間を50%も削減できたという事例も確認されています。有機農業にかかる負担が軽減されれば、取り組める農業者も増加し、結果として環境負荷の低減にもつながります。

07まとめ

スマート農業技術活用促進法とは、農業を取り巻く環境変化に対応すべく、スマート農業技術の活用を促進し、⽣産性向上を図るための法律です。

本法律は、生産方式革新実施計画と開発供給実施計画の認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は「長期低利の融資」「行政手続きの簡素化」「税制上の優遇処置」など、さまざまな支援措置を受けることができます。

本文内では対象となる事業についても紹介していますので参考の上、スマート農業の導入を検討されて方は、認定取得もあわせて検討されてみてはいかがでしょうか。

また、スマート農業の一環として営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)が注目されているのはご存知でしょうか。

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)とは、農畜産業を行うエリアに太陽光発電設備を設置して、産業は従来通り営みながら、太陽光発電も行う取り組みです。自ら電力を賄いつつ収益の安定化を図ることで、高騰するエネルギーコストの低減や脱炭素への貢献、新たな付加価値の獲得などさまざまなメリットを期待できます。農林水産省による推進支援もあり、全国的に広がりつつあります。

下記ページでは、自然電力株式会社が持続可能な営農モデルの確立に取り組む「Re+Farmingプロジェクト」のもと各地で導入が進む営農型太陽光発電について、メリットや新型モデル、導入事例などを紹介していますので、ぜひご覧ください。

Re+Farmingプロジェクト powered by 自然電力

【参考】