2025.3.27

飼料自給率とは?現状と目標、取り組み、農家が向上に貢献するメリット

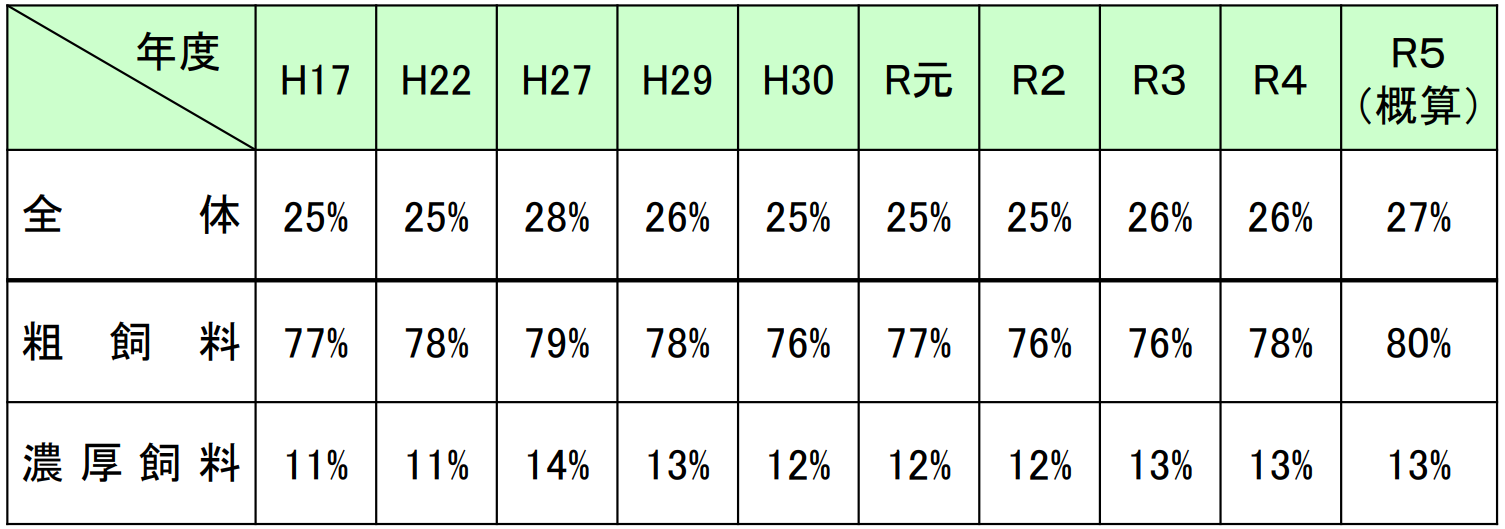

飼料自給率とは、畜産物に与える飼料が国内でどの程度賄われているかを示す指標です。農林水産省による2025年の公表資料によると、飼料自給率は27%(2023年度概算)であり、2030年には34%にまで引き上げる目標が掲げられています。

そこで本記事では、飼料自給率について現状・目標など基本情報を示した上で、高めるための取り組み、そして農家が飼料自給率向上に貢献するメリットを紹介します。

CONTENTS

- 01 飼料自給率とは|計算方法も紹介

- 02 日本における飼料自給率の現状と目標

- 03 飼料自給率を上げるための取り組み

- 04 農家が飼料自給率アップに貢献するメリット

- 05 まとめ

01飼料自給率とは|計算方法も紹介

飼料自給率とは、畜産物に与える飼料が国内でどの程度賄われているかを示す指標です。

■飼料自給率の計算方法

| 飼料自給率(%)=純国内産飼料生産量(TDN万トン)/飼料需要量(TDN万トン) |

分子及び分母の数量は、「日本標準飼料成分表等」に基づき、各飼料の重量をTDN(可消化養分総量)に換算した上で、それらを足し上げて算出します。

また、飼料自給率は、粗飼料のみを対象として算出する粗飼料自給率と、同様に濃厚飼料のみを対象として算出する濃厚飼料自給率に分類されます。

なお粗飼料と濃厚飼料について、具体的には以下の通りです。

■粗飼料

・乾草

・サイレージ(牧草、青刈りとうもろこし、稲発酵粗飼料・稲WCS)

・放牧利用

・稲わら

・野草(林間地等)

■濃厚飼料

・穀類(とうもろこし、飼料用米等)

・エコフィード(パンくず、豆腐粕等)

・糟糠類・かす類(ふすま、ビートパルプ、大豆油かす、菜種油かす等)

・その他(動物性飼料、油脂等)

02日本における飼料自給率の現状と目標

農林水産省が公表した2025年の資料によると、現在の飼料自給率は27%(2023年度概算)です。このうち、粗飼料自給率は80%、濃厚飼料自給率は13%でした。

農林水産省は、粗飼料においては「草地の生産性向上」「飼料生産組織の運営強化」等を中心に、濃厚飼料においては「エコフィードや飼料用米の利用拡大」等により向上を図り、以下の数値を目標としています。

| 2023年度概算 | 2030年度目標 | |

| 飼料自給率(全体) | 27% | 34% |

| 粗飼料自給率 | 80% | 100% |

| 濃厚飼料自給率 | 13% | 13% |

また、近年の食料自給率の推移は、ほぼ横ばいながらも微増しています。

■近年の食料自給率の推移

03飼料自給率を上げるための取り組み

飼料自給率を上げるための各取り組みについて紹介します。

耕畜連携の推進

耕種農家と畜産農家が協力し、地域内で飼料生産と堆肥利用を循環させる「耕畜連携」は、飼料自給率向上において不可欠な取り組みです。

畜産農家が必要とする飼料作物を耕種農家が生産し、畜産農家から排出される堆肥を耕種農家が活用することで、輸入飼料への依存を減らし、環境負荷の低減にもつながります。農林水産省によるマッチング支援や各種交付金などを活用することで、連携の促進が期待されています。

耕畜連携については、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひあわせてお読みください。

青刈りとうもろこしの生産・利用の状況

青刈りとうもろこしは高栄養価な粗飼料であり、濃厚飼料の低減にも寄与するため、重要な飼料作物として生産・利用の推進が図られています。関東以西の暖地では二期作も可能であり、麦等の裏作として作付けされるケースもあります。2023年産の作付面積は、約9.7万haとなっており、わずかながら増加傾向で推移しています。

国産濃厚飼料の生産・利用の拡大

国産濃厚飼料の自給率アップに向けて、「イアコーンサイレージ」や「子実とうもろこし」の生産・利用拡大を図るため、必要資材や技術指導の提供等を支援しています。

イアコーンサイレージは、2008年頃から北海道で生産が開始されており、雌穂部分のみを濃厚飼料に用いて、茎葉部は緑肥として利用します。

子実用とうもろこしは、水田や畑における輪作体系に取り入れることにより、「排水性の改善」「緑肥による地力改善」「連作障害の回避」といったメリットを得られます。比較的省力での栽培が可能なものの、安定した生産体制の実現には、専用収穫機の導入、需要者とのマッチング、保管施設の確保などが必要です。

稲発酵粗飼料の生産・利用の拡大

稲発酵粗飼料(稲WCS)は、水田で生産できる良質な粗飼料として生産・利用が拡大しつつあります。

なお稲WCSとは、稲の穂と茎葉を丸ごと乳酸発酵させた粗飼料(Whole Crop Silage)です。「連作障害がない」「良好な栄養価」「牛の嗜好性が高い」「長期保存可能」などのメリットがある一方で、普及においては「導入や開発にかかるコスト」「供給や品質の安定性」などの課題もあります。

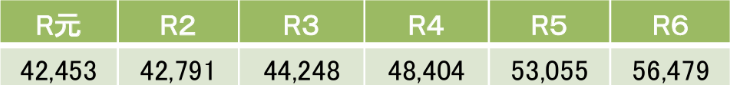

近年の「稲WCS作付面積」をみると、水田活用の直接支払交付金や収穫機械の導入に対する支援もあり、2019年から2024年にかけて3割以上増加と順調に推移しています。

■稲WCS作付面積(ha)

飼料用米の生産促進

飼料用米は、とうもろこしと同等の栄養価を有しており、水田で生産できる飼料作物として畜産農家で利用されています。

耕種農家と畜産農家とのマッチングを推進しつつ、耕種農家には水田活用の直接支払交付金やカントリーエレベーターなどの整備、畜産農家には飼料用米の利用に必要な機械の導入や施設の整備等を支援しています。

飼料用米についての詳細は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてお読みください。

国産稲わらの利用促進

稲わらは、国内発生量の1割弱に相当する約70万トンが飼料として利用されるものの、約20万トンを中国から輸入しています。国産稲わらの割合を増やすため、「収集に必要な機械の導入や調製」「保管施設の整備」「需給者のマッチング」に対する支援を強化する方針が示されています。

草地等の生産性向上

近年、規模拡大等により草地管理にかける時間が減少し、草地改良率の低下や難防除雑草の繁茂が課題となっています。さらに台風や豪雨の増加、干ばつなど気象の不安定化が、草地改良、飼料生産に悪影響を及ぼしています。

そこで牧草の収量や品質の向上を図るため、「飼料自給率向上緊急対策事業」において草地の診断や生産性の高い草地等への改良を行う取り組みが支援されています。具体的には、生産性が低下した草地の難防除雑草の駆除や、圃場の一部を異なる草種に転換することで収穫適期を拡大し、天候不順による収量減少の影響を緩和する取り組みが行われています。

コントラクターによる飼料生産支援

飼料生産におけるコントラクターとは、播種や収穫など飼料生産のための作業を受託する外部支援組織です。2023年時点で852の組織が存在しており、増加傾向にあります。

コントラクターは、農地の利用集積、高性能機械の活用や専門技術者による作業を通じて、「飼料生産作業の効率化」「飼料作物の単収増加」「栄養価の向上」などに貢献しています。機械導入のコストや労力の削減にもつながり、リソースが不足している農家にとって頼りになる存在です。

こうしたコントラクターの活用と普及を促進することで、良質な国産粗飼料の生産性向上が図られます。

TMRセンターの普及・定着

TMRセンターとは、牛が必要とする全ての栄養素をバランスよく含んだ混合飼料(TMR:Total Mixed Ration)を調製し、畜産農家へ配送する外部支援組織です。組織数は、2013年から2023年の間で110組織から164組織にまで増加しています。

良質かつ品質の安定したTMRを通年供給することで、「畜産農家の飼料調製にかかる労働力の軽減」「乳牛の泌乳量の増加」に貢献しています。また、飼料調製に関する高度な知識を持たない人であっても、畜産経営への参入を容易にするといった働きもあります。

今後も農林水産省により、TMRセンターの施設整備等への支援を通じて、国産粗飼料の生産・供給体制の構築を推進する取り組みが図られる予定です。

放牧の推進

放牧は、自らの農場で育てた牧草を活用するため、食料自給率向上に寄与します。また、飼料の生産・給与や家畜排せつ物処理の省力化も可能であり、酪農・畜産経営のコスト低減を図る上でも有効な手法といえるでしょう。

なお全国で放牧される牛の数は、乳用牛で飼養頭数の約17%に相当する約23万頭、肉用牛で飼養頭数の約14%に相当する約9万頭です(2022年時点)。

牧柵や簡易施設の整備、放牧技術の導入、生産性の高い草地への転換などの支援により、放牧の取り組みが推進されています。

04農家が飼料自給率アップに貢献するメリット

農家が飼料自給率アップに貢献するメリットを、4つ紹介します。

飼料コスト低減による経営安定化:畜産農家

畜産農家にとって、輸入飼料の価格変動は大きな経営リスクです。特に円安や国際市場の影響を受けやすいとうもろこしなどの濃厚飼料は、コストの増加につながる要因となります。

自給飼料は、生産コストが輸入飼料の購入価格に比べ6割程度安価であり、穀物の国際相場や輸入乾草価格の変動に左右されないことから、畜産経営のコスト低減及び安定化に有効です。また、地域内で生産された粗飼料(稲わら、WCS、牧草など)を活用すれば、輸送コストの削減や供給の安定化も図れるでしょう。

畜産物の高付加価値化:畜産農家

飼料用米の利活用に際して、単なる輸入とうもろこしの代替飼料として利用だけでなく、その特徴を活かして畜産物の高付加価値化を図ることが可能です。国産飼料であることや水田の利活用に有効であることなどをアピールしつつブランド力を高め、飼料用米の取組に理解を示す消費者層からの支持拡大を期待できます。

収益の多角化による経営安定化:耕種農家

耕種農家にとって、飼料作物の生産は新たな収益源となります。これまで食用作物の生産に特化していた農家が、畜産農家と連携して飼料作物を生産することで、販路の多様化を図れるのです。さらに、行政による支援策や助成制度を活用すれば、初期投資を抑えながら新たな事業展開を行えるでしょう。

循環型農業の実践による持続可能性向上:耕種農家・畜産農家

耕畜連携を通じた循環型農業の実践は、持続可能な農業の実現に貢献します。畜産農家が地域の耕種農家から飼料を調達し、そこで発生した堆肥を再び耕種農家が利用することで、資源を地域内で循環できます。

これにより、化学肥料の使用を削減し、土壌の健康を維持できるだけでなく、環境負荷の軽減にもつながります。さらにSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた取り組みとしても評価され、自治体や企業との協力関係の構築、そして消費者からの支持獲得につながる可能性もあるでしょう。

また、先述した各種コスト面でのメリットも、農業経営の持続可能性を高める上では有効な要素です。耕畜連携を行うとなれば行政から費用面での支援策を受けることも可能です。

あらためて耕畜連携については、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひあわせてお読みください。

05まとめ

飼料自給率とは、畜産物に与える飼料が国内でどの程度賄われているかを示す指標です。農林水産省によると飼料自給率は27%(2023年度概算)で、2030年には34%を目指します。

飼料自給率を上げるため様々な取り組みが行われています。例えば、「耕畜連携の推進」「国産濃厚飼料の生産拡大」「稲発酵粗飼料の生産拡大」「コントラクターによる飼料生産の支援」など多岐にわたります。

農家が飼料自給率アップに貢献するメリットとしては、畜産農家にとっては「飼料コスト低減による経営安定化」「畜産物の高付加価値化」、耕種農家にとっては「収益の多角化による経営安定化」が挙げられます。ひいては両農家にとって、農業経営の安定化および持続可能性向上にもつながるのです。

また、「農業の持続可能性向上」という観点から、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)が注目されているのはご存知でしょうか。

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)とは、農畜産業を行うエリアに太陽光発電設備を設置して、産業は従来通り営みながら、太陽光発電も行う取り組みです。自ら電力を賄いつつ収益の安定化を図ることで、高騰するエネルギーコストの低減や脱炭素への貢献、新たな付加価値の獲得などさまざまなメリットを期待できます。農林水産省による推進支援もあり、全国的に広がりつつあります。

下記ページでは、自然電力株式会社が持続可能な営農モデルの確立に取り組む「Re+Farmingプロジェクト」のもと各地で導入が進む営農型太陽光発電について、メリットや新型モデル、導入事例などを紹介していますので、ぜひご覧ください。

Re+Farmingプロジェクト powered by 自然電力

【参考】

食料自給率とは/飼料自給率とは(農林水産省)

飼料をめぐる情勢(農林水産省)

本格的議論のための飼料の課題(農林水産省)