酪農学園大学と共に切り拓く持続可能な農業の未来|草地への垂直式太陽光パネル設置による実証実験【前編】

【2023年度酪農学園大学×自然電力 共同研究成果報告】

酪農学園大学と自然電力は、牧草地の有効利用と再生可能エネルギーの普及を同時に促進することを目指し、「垂直式太陽光発電設備を設置した圃場における営農との共存に関する実証実験」を共同で実施しています。

今回は、酪農学園大学の土井和也先生と吉岡徹先生にインタビューを実施。実証実験で研究いただいた太陽光パネル設置が牧草の生育や収量に与える影響、そして農作業効率への影響についてお伺いし、垂直式の営農型太陽光発電の有用性に関する検証を深掘りします。

CONTENTS

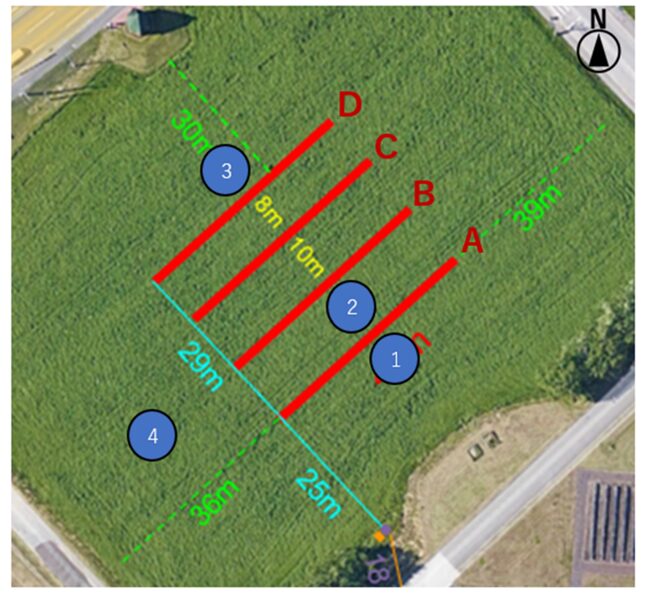

この実証実験では、酪農学園大学の敷地内にある1.5haの圃場に両面受光型の太陽光パネルを垂直に設置。大型農業機械の通行を考慮し、パネル1列あたりの間隔を8〜10m空け、積雪対応のため地上から約140cmの高さに設計しました。なお発電された電力は、大学内施設へ供給されています。

酪農学園大学圃場に設置した垂直式太陽光発電設備

酪農学園大学圃場に設置した垂直式太陽光発電設備 こうした実験を行う背景には、日本の農業が抱える高齢化や経営コストの増加といった構造的課題があり、それらを克服するための方法として営農型太陽光発電の活用が期待されています。特に、従来型の藤棚式太陽光発電に比べ、垂直式太陽光発電は積雪面からの反射光も活用して冬場の発電量を維持できる設計で、積雪地域での運用に適した特徴があります。また、大型農業機械の利用を妨げないパネル設置方式により、特に北海道のような大規模の営農を行う地域と高い親和性があります。

なお、本実証実験を含むプロジェクトの概要については、こちらで分かりやすく紹介していますので、あわせてご覧ください。

01垂直式太陽光パネル設置が牧草の収量や栄養成分に与える影響

ーはじめに土井先生にお話をお伺いします。

まずは実施された調査について、概要を教えてください。

今回は「垂直式太陽光パネルの設置がチモシー優占草地の生産量に及ぼす影響」について調査を行いました。藤棚式の太陽光パネルの導入は、農地への日射量を遮るため導入前と比べて生産量が低下することが指摘されています。垂直式太陽光パネルを導入した場合も同様のことが考えられますが、その影響は明らかになっていませんでした。そのため、今回の実証実験では、垂直式太陽光パネルを設置した牧草地における収量・栄養成分の違いを比較しました。

土井和也先生

土井和也先生酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類 家畜飼料学研究室 講師

調査・分析方法としてはコドラート法(調査地を一定の大きさの区画/コドラートに分け、その内部を標本として調査する方法)を用いて、図1のようにA~Dの垂直式太陽光パネル4枚の設置場所を、太陽光パネルの影響を受ける「太陽光パネル区」(①~③)と、太陽光パネルの影響を受けない「日向区」(④)に区分して、牧草(1番草および2番草)の植生と収量を調査しました。①~③の各調査地では、太陽光パネルから0~1.5m離れた範囲から3か所、1.5~3.0m離れた範囲から3か所の計6か所、④の調査地では3か所で調査を実施しました。なお牧草は、北海道のような冷涼地において主要なチモシーを栽培しています。

図1.酪農学園大学3番圃場での調査地

図1.酪農学園大学3番圃場での調査地 ー結果はいかがでしたか?

結論としては、日向区と太陽光パネル区で比較しても、収量や栄養成分値に統計的な有意差はありませんでした。少なくとも今回の調査に用いたチモシーについては、垂直式太陽光パネルの日陰による影響はみられなかったんです。

もう少し詳細に説明しますね。

まずは、こちらの表をご覧ください。

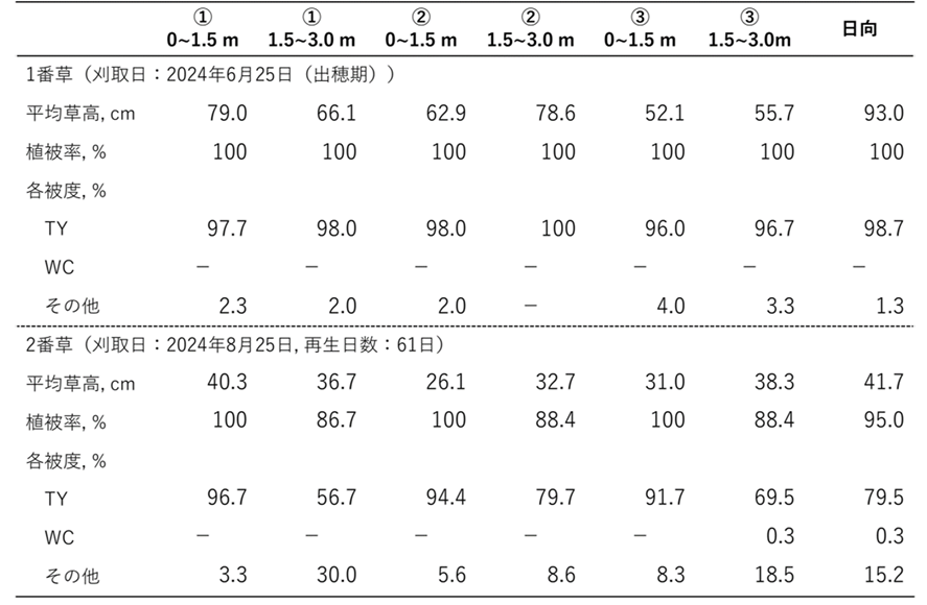

表1. 各調査地における1番草および2番草の植生

この表は、先ほど紹介した各調査地における植生状況をまとめたものです。牧草の高さの平均や地面に対する被度などを示しています。各被度の「TY」はチモシー、「WC」はホワイトクローバー、「その他」は雑草のことです。

またチモシーは、年間収量のうち7~8割を「1番草」で収穫し、残りを「2番草」で収穫するため、それぞれを上下に分けて掲載しています。

1番草の平均草高を見ると、日向区は93.0cmと太陽光パネル区の最高値である79.0cmより高かったのですが、2番草の日向区は41.7cmと太陽光パネル区の最高値である40.3cmと同程度となっていました。垂直式パネルは水平式(藤棚式)と比べるとパネル設置によって日陰が生じる時間は少ないと考えられますが、それでも日向区と比べると日陰になる時間は多くなったといえます。

ー平均草高を見ると、日向の方が良く育っているようにみえますね。

確かにそうみえますよね。ただ、最終的な収量でみるとそうとは言い切れません。

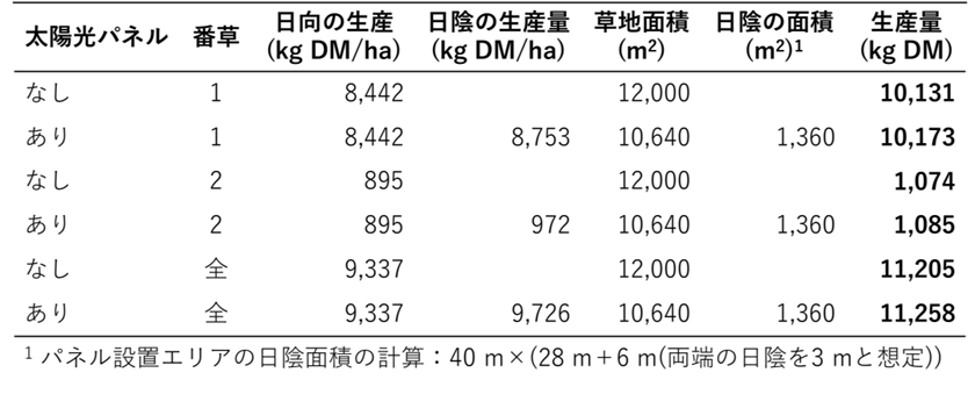

次は、太陽光パネルが乾物生産量に及ぼす影響を示した表2を見てみましょう。

表2.垂直式太陽光パネルが圃場の乾物生産量に及ぼす影響

1番草については日向区が8,442 kg DM/ha、太陽光パネル区が8,753 kg DM/haでした。2番草では日向区が895 kg DM/ha、太陽光パネル区が972 kg DM/haとなり、1番草および2番草ともに太陽光パネルの影響は認められませんでした。

ー草高は「日向」の方が高いのに、収量としては差が無いのは意外ですね。

確かに、草高と収量は比例しますが、収量は植生密度の影響も受けます。今回の場合、パネル設置個所に植生しているチモシーは、草高は低いけれど茎数が多く密度が高かったため、収量としては同程度となったといえます。

ー収量は日向と日陰で変わらないことは理解できました。

「栄養成分の違い」は、いかがでしょうか?

こちらも結論としては、栄養成分についても統計的な有意差は確認できませんでした。つまり、「日向でも日陰でも同程度の栄養成分をもった牧草を収穫できた」ということになります。

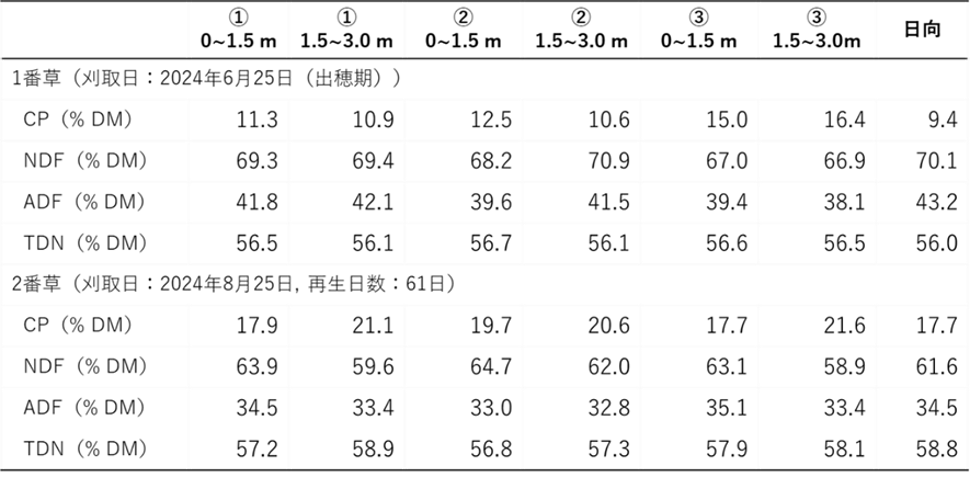

こちらの表3は、1番草と2番草の一般化学成分値の分析結果を示したものです。

表3.各調査地における1番草および2番草の一般化学成分値

各成分を簡単に説明しますと、「CP」は粗タンパク質含量、「TDN」は可消化養分総量といい栄養含量を示していて、高い方が牧草としては質が良いといえます。一方で「NDF」「ADF」は繊維成分で、低い方が良いとされています。

これら各成分について統計検定を実施した結果、1番草と2番草ともに日向区と太陽光パネル区での有意差はみられませんでした。

なお「チモシーの平均乾物生産速度は日射量と有意な相関はない」(※1)という報告もあり、どちらかといえば気温の方が影響を受けやすいといわれています。今回は、チモシーの刈取り時期が出穂期以降で遅刈りだったので乾物生産量に違いが表れなかった可能性も考えられますが、適期に刈ったとしても生産量が大きく低下することはないと思われます。

ーパネルの日陰は「収量」と「栄養成分」のどちらにも有意な影響は与えないとのことでしたが、今回の調査結果について補足や留意点はありますか?

2点ほどあります。1つ目は、年によって気温など条件が変化するため、今回のように1年のみの結果では「あくまで傾向が見て取れた」と捉えておく方が良いという点です。

2つ目は、用いる牧草の種類によって変化する可能性がある点です。今回は北海道で主要なチモシーを用いましたが、温かい地域で用いるスーダングラス、トールフェスク、イタリアンライグラスのような品種だと結果は異なる可能性はあります。

ー最後になりましたが、今回の調査全体を通して簡単な所感をお聞かせください。

はじめは率直に「太陽光パネルに垂直式があるんだ」と驚きました。

私も仮説段階では「垂直に立てたとしても日陰ができるため、牧草の生産量に影響するのではないか」と思っていたので、収量と栄養成分のどちらにも「統計的な有意差無し」という結果は意外でした。

ー土井先生ありがとうございました。

後編では、垂直式太陽光パネル設置が作業性に与える影響と課題」について調査をご担当いただいた吉岡先生のインタビューをご紹介します。

※1 志賀弘行、中辻敏朗(2011)戦略研究「地球温暖化と生産構造の変化に対応できる北海道農林業の構築-気象変動が道内主要作物に及ぼす影響の予測-」成果集.北海道立総合研究機構農業試験場資料 第39号

取材日:2024年12月・2025年3月

※掲載情報は取材時点のものです。