酪農学園大学と共に切り拓く持続可能な農業の未来|草地への垂直式太陽光パネル設置による実証実験【後編】

【2023年度酪農学園大学×自然電力 共同研究成果報告】

酪農学園大学と自然電力は、牧草地の有効利用と再生可能エネルギーの普及を同時に促進することを目指し、「垂直式太陽光発電設備を設置した圃場における営農との共存に関する実証実験」を共同で実施しています。

今回は、酪農学園大学の土井和也先生と吉岡徹先生にインタビューを実施。実証実験で研究いただいた太陽光パネル設置が牧草の生育や収量に与える影響、そして農作業効率への影響についてお伺いし、垂直式の営農型太陽光発電の有用性に関する検証を深掘りします。

CONTENTS

「垂直式太陽光パネル設置が牧草の収量や栄養成分に与える影響」について調査いただいた土井先生のインタビューに続き、後編では「垂直式太陽光パネル設置が作業性に与える影響と課題」について調査いただいた吉岡先生にインタビューを行い、垂直式の営農型太陽光発電の有用性に関する検証を深掘りします。

01垂直式太陽光パネル設置が作業性に与える影響と課題

ーまずは実施された調査について、概要を教えてください。

「北海道の気候条件下における、農地への垂直式太陽光パネル設置が農作物生産性に及ぼす影響に関する研究」として、今回は農業機械を使用した農作業効率の観点から、北海道内の採草地における垂直式太陽光パネル設置の影響を調査しました。

具体的には、垂直式太陽光パネルを設置した圃場での作業は、パネル無しの圃場と比べて作業性がどの程度違うかを、実際に作業を行う様子を撮影した上で問題点や課題などを検証しました。

吉岡徹先生

吉岡徹先生酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類 教授

ー結果はいかがでしたか?

今回の調査から、垂直式太陽光パネルの設置間隔については「(使用する作業機械の中で最も作業幅を必要とする機械の作業幅)の整数倍+2m」の距離を設ければ、作業者のストレスを抑えつつ作業効率も確保できる可能性が高いと結論づけました。この他にも、調査を経て見えてきた課題や得られた知見がありますので、あわせて説明していきますね。

【実験圃場での収穫の様子を動画でご紹介します】(撮影:自然電力(株))

ー今回は4種類の農業機械を使用して調査を行っていただいたとのことですが、それぞれの調査方法について教えてください。

今回は刈取作業用、かくはん作業用(テッダー)、集草作業用(レーキ)、ロール作業用それぞれの機械を用いた農作業の調査を実施しました。作業比較のために、太陽光パネルを設置した「実験圃場」と実験圃場と土壌の状況や植生が類似している「対照圃場」(1.0ha)の2つの圃場において、実際の作業を撮影した上で、各作業ルートをマッピングにより視覚化しました。

■刈取機作業用機械の場合

まず「刈取作業用機械」についてです。今回の調査で用いた機械のなかでは最小幅(3.165m)でした。刈り取り作業のルートは次の通りです。

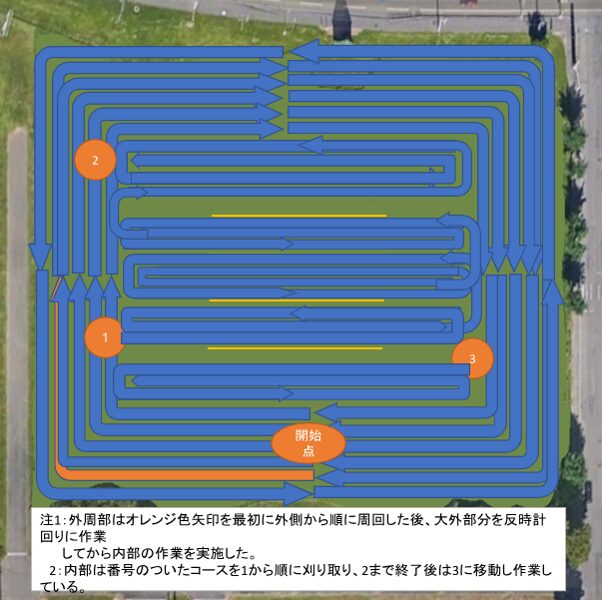

図1 太陽光パネル設置圃場での刈取作業(24年6月26日)ルート図

図1 太陽光パネル設置圃場での刈取作業(24年6月26日)ルート図 作業手順としては、外周を時計回りに5周刈り取りした後、パネル間を往復しながら作業しています。一番草の収穫作業は降雨による作業中断があったため正確な作業時間は計測できませんでしたが、おおよその作業時間は52分40秒でした。また、二番草の収穫作業は51分15秒でした。

ルートを見ると、太陽光パネルの位置が影響を与えていることに加え、同じパネル間隔の場所でも1往復半と2往復の場合があるなど違いが見られ、作業者が作業コース選択に苦慮していたことがうかがえます。パネル間の移動については、一部で重複がみられますが、作業幅が3m程度と狭い作業機であるため、作業速度も毎時10~11km程度と通常時と同じ速度で、パネル無しの場合と大きな変化はありませんでした。

ただし、パネル周辺の刈り取りには限界があり、設置する範囲に比例して刈り残しが発生してしまいます。

図2 太陽光パネル周辺の刈取状況(2024年6月作業時撮影)

図2 太陽光パネル周辺の刈取状況(2024年6月作業時撮影) 今回刈り残した部分はパネル裏表それぞれ50㎝程度の計1mでしたが、今回は試験的な作業だったため作業者も可能な限りパネルに寄せた作業を意識していたと考えられます。

そのため、一般的な経営で余裕を持った機械作業を想定した場合、「パネル両面に約1mずつのマージン」を設けて、「パネル1列当たりの長さ×パネルの裏表2m分の面積が未収穫部分」と見込んだ方が良いと考えます。

対照圃場でも同じ機材を使用して、刈り取り作業を行いました。こちらの作業では、最も外側より少し内側から開始して、外周を時計回りに5周した後、反時計回りに一番外側の刈り取りを行いました。その後、圃場中心部を上下に分割する形で「の」の字を描くように旋回幅をとりながら刈り取りを行いました。作業時間は39分15秒でした。

図3 対照圃場における刈取作業(24年9月3日)ルート図

図3 対照圃場における刈取作業(24年9月3日)ルート図 ■かくはん作業用機械(テッダー)の場合

次に、刈り取った牧草を均一に乾燥させるために反転させるテッダー作業についてです。テッダーは、作業幅9.12mと今回使用した中で最も大型です。

図4 太陽光パネル設置圃場におけるテッダー作業(作業幅9.12m)(2024年6月26日)ルート図

図4 太陽光パネル設置圃場におけるテッダー作業(作業幅9.12m)(2024年6月26日)ルート図 パネル間が10m幅の部分は大型機にて行いましたが、幅がギリギリのため時速3km以下の低速で作業を行いました。この速度は通常の時速6~7kmと比べると非常にゆっくりで、作業者も作業機を柱にぶつけないよう細心の注意を払ったとコメントしていて、作業者への負担が大きい作業だったことが伺えます。パネル間が8m幅の部分には大型機では入れず、作業幅5.43mの小型機で作業を実施しました。

作業時間は大型機の作業が24分30秒、小型機の作業が1分10秒でした。なお、二番草については大型機のみで作業を行い24分55秒でした(8m幅部分の作業含まず)。

なお小型機のみでテッダー作業を行った場合のルート図はこちらです。

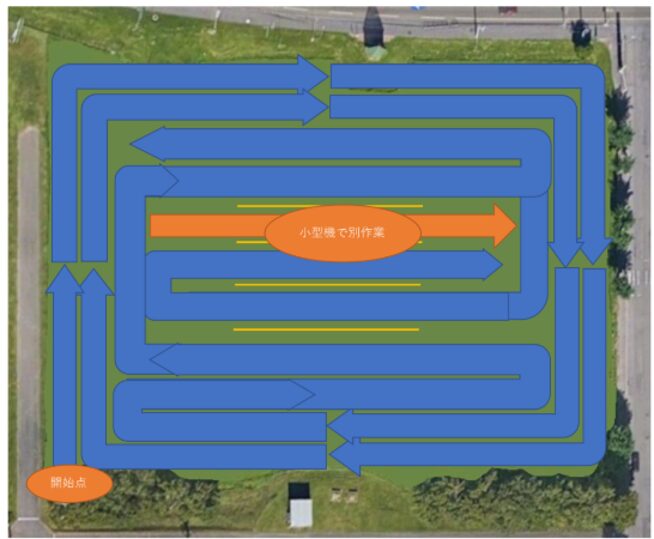

図5 太陽光パネル設置圃場におけるテッダー作業(作業幅5.43m)(2024年6月27日)ルート図

図5 太陽光パネル設置圃場におけるテッダー作業(作業幅5.43m)(2024年6月27日)ルート図 小型機のみを用いた場合、1台で圃場全体の作業ができるものの、パネル間10m幅では一部作業の重複、8m幅では作業漏れが発生するなど、作業効率の低下がみられました。作業時間は、2回目が24分23秒、3回目が22分10秒、4回目が22分でした。

一方、対照圃場については大型機を使用し二番草の作業を行いました。こちらは作業速度も常に一定を維持し、最小時間で作業を終了、時間にして20分45秒でした。

■集草作業用機械(レーキ)の場合

続いて集草作業用機械(作業幅:6.4m)です。

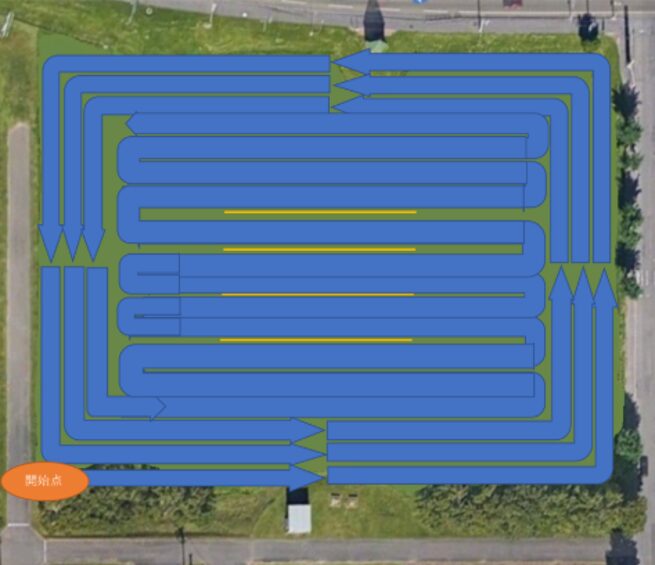

図6 太陽光パネル設置圃場におけるレーキ作業(作業幅6.4m)(2024年6月29日)ルート図

図6 太陽光パネル設置圃場におけるレーキ作業(作業幅6.4m)(2024年6月29日)ルート図 牧草ロールを作成する前段階として乾燥した牧草を一列に集める作業を行うのですが、パネル周辺の作業で作業重複と集草漏れを確認しています。パネル間の幅8mと10mに対して、集草作業用機械の作業幅は6.4mのため、「一回では幅が足りない」ものの「往復すると重複部分が発生する」ため、今回用いた機械のなかでは最も相性が悪かったといえます。

作業時間は、一番草作業で29分31秒でしたが、二番草作業では24分と短縮していました。一方、対照圃場での作業時間は19分50秒でした。

■ロール作業用機械の場合

ロール作業用機械(作業幅:2.25m)は、集草作業で作った列に沿ってロールべーラーが草を取り込み、ロールにして排出する作業です。集草(レーキ)作業で集めた草の列を回収して回る作業となるため、特にパネルの設置が作業の妨げになるということはありませんでした。その後のラッピングや搬送作業についても作成したロールに対する作業ですので、通常時と作業効率の点で変わりはありませんでした。

ーマッピングするとよりイメージしやすいですね。

ここからどういった知見を得られたのでしょうか?

3つの観点で整理しますね。

まず1つには、パネル周辺には作業できない部分が発生します。作業ができない範囲は作業者がどこまでパネルに寄せて作業できるか、つまり運転技術レベルに依存します。ただし機械が届かない範囲を最小限にしようとすれば作業者のストレスは増加します。今回の調査では、作業ストレスを少なくするために、パネルから1m以上の安全マージンを設けた方が良いと考えます。

次に2つ目は、作業機械の作業幅と、パネル間の距離の差についてです。

パネル間の距離は作業機械の作業幅の整数倍になることが理想で、整数倍からずれるほど作業漏れもしくは作業の重複が発生して作業効率の低下につながってしまいます。今回の実験圃場では、作業できない部分は全体の3%に満たない程度でしたが、パネルの設置数に比例して作業機を入れることができない部分も広くなるので、影響は大きくなるといえるでしょう。

安全マージンを除いて、機械の作業幅とパネル間距離が同じであれば効率が良いですが、そもそも複数台ある作業機械の作業幅は異なる場合がほとんどです。そのため最低限の幅は、使用する機械の中で最も作業幅の広い機械を基準に設計すると作業効率の低下を最小限にすることが期待できます。

そして3つ目は、ギリギリの幅で農作業機械を長時間稼働させるのは困難である点です。作業熟練者であっても、ひとつ操作を間違えれば事故につながる状況では高いストレスにさらされます。

とりわけパネル間での作業では、機械の接触を回避するために両サイドのパネルに注意を向けなければならず、作業者に強いストレスがかかります。一方でパネル近くの作業でも片側が広く空いている状況であれば、作業者のストレスは大きく下がることもわかりました。作業規模が大きい圃場では作業時間も長くなるため、長時間の機械作業を実施できる操作環境を整えることも重要です。作業者のストレスを抑えるには、パネル間の作業では片方のパネルとの距離を広くとる、安全マージンを確保することが欠かせません。

この3点をまとめると、垂直式太陽光パネルの設置間隔については「(使用する作業機械の中で最も作業幅を必要とする機械の作業幅)の整数倍+2m」の距離を設ければ、作業者のストレスを抑えながら、作業効率を確保できる可能性が高いといえます。

例えば、今回の圃場では作業幅が最も大きいのはテッダー大型機(作業幅9.12m)でしたので、安全マージンを含めて「9.12m×2+2m=約20.2m」のパネル幅を設定すれば、パネル間部分においても作業効率を維持しつつ、作業者のストレスが少ない作業を実現できるでしょう。

今回使用した中で最大幅のテッダー大型機での作業の様子

今回使用した中で最大幅のテッダー大型機での作業の様子 ーパネル設置によって「作業時間」に変化はありましたか?

太陽光パネルを設置したことで、作業スピードが一部低下したり、作業が重複して作業効率が低下したり、パネルの隣接部分での作業でのストレスが増加するなどの影響はみられましたが、今回の試験圃場での作業時間や作業コースの状況を圃場全体の作業としてみた場合では、農作業に大きな影響をきたす可能性は低いといえるでしょう。

また使用する農作業機械を念頭に、パネルの設置間隔や配置を最適化することで、その影響はさらに抑えることが期待できるでしょう。

ー今回のパネル設置規模では作業効率や収穫量への影響はあまり無いとのことでしたが、より大規模に設置するケースではいかがでしょうか?

面積あたりのパネル数を増やそうとする場合、圃場での作業機のコース取りを阻害しない形での設置ができれば、作業機械が入れず作付面積が減少する部分は「パネル1列あたり距離数」と「今回の安全マージン推奨幅である約2m」を掛け合わせた「平方m(メートル)の範囲」となります。農地はa(アール)やha(ヘクタール)といった単位で考えることから、よほど密集して設置しない限り、影響は大きくないといえます。パネル自体から得られる利益が十分見込めるのであれば、パネル設置によって農作業が出来なくなる面積部分も設置コストとして割り切ることが可能ではないでしょうか。

ーパネルを設置する高さをより高くする構想もあるのですが、影響はありますか?

作業効率には直接影響しないと考えます。強いて言えば、圧迫感など心理的な影響の変化なども考えられますが、垂直式太陽光パネルは作付圃場の上部を覆うことがなく、作業機の高さに制限をもたらすことがないため、影響は小さいと考えます。

むしろ、全国的に大型の農業機械が使用されるようになりつつある昨今では、藤棚式のように機械自体の高さを考えなくても良いのはメリットですね。さらに柱が縦横に一定間隔で並ぶ藤棚式よりも作業ストレスは低くなるのは間違いありません。

ー今後、営農型太陽光発電を導入していく上で、どのような点に留意すればよいでしょうか?

前提として、「どのような機械で」「どういった作業をするのか」を念頭に設計することは欠かせませんが、農作業効率については、栽培する作物によって大きく変化します。今回実証実験を行ったチモシー中心の圃場以外にも、様々な作物や草地における影響評価が必要になるでしょう。また実際の生産物の収益性を踏まえた営農型太陽光発電の収益性やコスト分析といった経済的な評価も今後の課題ですね。

ー今回の調査全体を通して簡単な所感をお聞かせください。

私の専門分野は農業経営であり、農業機械の作業効率に関する調査は初めての試みだったため、多少手探りの部分もありましたが、映像の収録やマッピングによる視覚化を通じて、推奨される設置幅や留意点など一定の知見は得られたと考えています。

従来型の藤棚式と比べて、垂直式太陽光パネルの設置では、機材が占有するスペースが少なく、作業機の高さに制限がないなど、明確な利点があると思います。ただ、今回の調査では、省スペースとはいえ圃場内に構築物ができることで一定の作業面での制約も確認されました。

ソーラーシェアリングの軸は営農と発電の共存ですので、通常と同じ営農ができることが理想ですが、そのためには、太陽光パネル設置の計画段階から対象圃場での営農実態を踏まえた設計ができれば、より営農面での効率化に寄与できるでしょう。

ーお二人ともありがとうございました。

引き続き、当社が有する知見なども併せながら営農型太陽光発電の普及に努めていきたいと思います。

本実証実験を含むプロジェクトの概要については、以下をご参照ください。

取材日:2024年12月・2025年3月

※掲載情報は取材時点のものです。